da Zetesis 1994-2

Tra le pagine di diario scritte da Charles Burney (1) a Vienna nell’estate del 1772, dopo l’incontro con Pietro Metastasio (2), v’è un’annotazione che più d’ogni altra sembra destinata a colpire l’immaginazione del lettore:

«Gravina (3) aveva fatto tradurre a Metastasio tutto Omero in versi italiani prima dei quattordici anni, e ciò contribuì forse in parte a distruggere in lui la venerazione per gli antichi, comune alla maggior parte degli uomini di vero genio. (…) Gravina idolatrava gli antichi e forse proprio per questo Metastasio, prendendolo contrepied, li rispettava troppo poco» (4) .

Basterebbe scorrere superficialmente i soli titoli dell’immane produzione drammatica del poeta cesareo per farsi un’idea di quale debito, nel laboriosissimo cinquantennio (1723-1771) della propria carriera di autore di versi per musica, egli avesse in realtà contratto con la cultura classica. Come giustificare dunque un’affermazione tanto contraddittoria rispetto all’eredità letteraria trasmessa ai posteri dal vate antico?

Posto pure, anche se è improbabile, che nel corso di quella conversazione con Burney Metastasio abbia voluto stupire l’interlocutore preferendo l’understatement a una sincerità che avrebbe rischiato di suonare ovvia, è peraltro verosimile che, lavorando ai propri “copioni”, si fosse ispirato alla storia e alla sapienza greche e latine più per convenienza epocale (la cornice culturale entro cui aveva operato era quella dell’Europa tardoumanistica e arcadica) che non per convinzione o predilezione estetica.

Comunque siano andate le cose, curioso e affascinante resta il fatto che, pur scrivendo per compiacere gusto e ideologia dei propri committenti e spettatori, Metastasio avesse attinto a matrici e a fonti della classicità non sempre a portata di mano, non sempre scontate per uno scrittore del XVIII secolo. Accanto a topoi arcinoti come Didone abbandonata (1724, da Virgilio) aveva infatti tradotto in versi per musica soggetti decisamente meno prevedibili quali Adriano in Siria (1732, da Dione Cassio e Sparziano) o Demofoonte (1733, da Giulio Igino).

A quest’ultimo tipo di scelte appartiene anche Il sogno di Scipione, tratto dal Somnium Scipionis di Cicerone e dalle Punica di Silio Italico (5). Se è infatti vero che la notorietà del Somnium ciceroniano potrebbe far pensare ad un’operazione tutt’altro che ricercata, è la sua scarsa adattabilità a testo per musica a suggerire l’ipotesi di una sfida lanciata dal poeta a se stesso; sulla posizione assolutamente marginale di Silio Italico rispetto al repertorio di autori classici di più facile reperibilità e immediata godibilità (nel Settecento come oggi) non può invece avanzarsi alcun dubbio. Più di una valida ragione consentirebbe quindi di affermare che, vera o falsa che sia stata la sazietà classicistica del suo autore, Il sogno di Scipione corrisponda ad una scelta di notevole preziosismo e raffinatezza culturale.

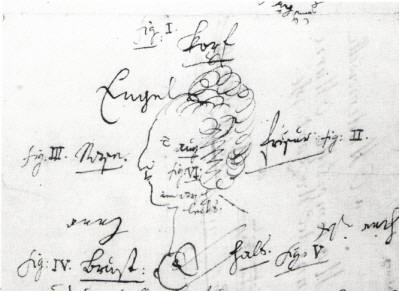

Commissionata nel 1735 dalla corte asburgica per festeggiare il compleanno dell’imperatore Carlo VI (6), l’azione teatrale Il sogno di Scipione fu messa a punto da Metastasio per la musica di Luca Antonio Predieri, compositore bolognese destinato a veder culminare a Vienna, di lì a poco, la propria carriera artistica (7). Il testo drammatico – il libretto, come ancor oggi si dice – consta di cinque personaggi, tre storici (Scipione; Publio, avo adottivo di Scipione; Emilio, padre di Scipione) e due allegorici (la Fortuna e la Costanza) più un coro di Eroi; richiede inoltre la presenza di una figura astratta, la Licenza (esatto antipode di ciò che è universalmente noto come Prologo, laddove l’apertura di una messinscena viene affidata alla voce di un singolo attore), cui è assegnato il compito conclusivo di salutare l’augusto spettatore e la sua corte, nonché di spiegare l’allegoria teatrale prima che si effettui l’ultima calata di sipario.

Il libretto, secondo un modello di scrittura poetica invalso in tutto il melodramma sei-settecentesco, si snoda attraverso recitativi e arie: queste ultime risultano strutturate sulla base di schemi di quadratura metrica rigorosamente prestabiliti, con strofe e rime regolate da razionali criteri di avvicendamento e distribuzione, i primi si articolano invece in versi sciolti, endecasillabi e settenari, con sigillo di rima baciata (8) in corrispondenza del cristallizzarsi in aria del discorso drammatico. Sulla carta pentagrammata, l’aria dà luogo al momento di maggiore ricchezza canora e strumentale, il recitativo si traduce in declamazione intonata, compressa in un flusso melodico volutamente stereotipato e sorretta dal solo basso fondamentale (il cosiddetto basso continuo o numerato, affidato per lo più ai tasti di un clavicembalo e alle corde di un violoncello). Le arie sono pagine squisitamente solistiche (nel Sogno di Scipione non compaiono duetti o terzetti, ovvero “pezzi chiusi” destinati al canto di due o tre personaggi in dialogo melodico), concepite per esprimere sentimenti emblematici o per sottolineare situazioni cruciali sia rispetto alla caratterizzazione del personaggio che le esegue sia rispetto all’economia complessiva del dramma, e si prestano a soluzioni musicali di grande sfarzo canoro (iterazioni, vocalizzi, modulazioni…) data la loro limitata estensione verbale. I recitativi costituiscono invece l’ossatura portante dello svolgersi dell’azione: monologici o dialogici, si attengono al più stretto sillabismo canoro. Nel Sogno di Scipione sono pure presenti due cori, ma il loro trattamento musicale non differisce, nella sostanza, da quello riservato alle arie. Anche essi sono “pezzi chiusi”; la loro primaria specificità sta nel mettere in campo personaggi “collettivi” anziché individuali.

La struttura testuale fin qui descritta potrebbe far pensare a qualcosa di poco distinguibile dai tanti copioni in versi partoriti da Metastasio e, in generale, dalla fantasia librettistica settecentesca. Ciò che non ha modo di pretendere sul piano formale, può tuttavia essere cercato sul versante contenutistico. Il Sogno di Scipione è infatti un’azione teatrale unica nel suo genere per la sostanziale “adrammaticità” (per non dire “antidrammaticità”) dell’argomento che vi si svolge. Non a caso si è in più occasioni parlato di questo lavoro come di un manifesto di astrattezza e staticità che, con o senza musica, saprebbe condannare all’impotenza anche il regista più navigato.

Riducendo ai minimi termini ciò che accade in scena, ecco la trama. A Scipione immerso nel sonno appaiono in sogno la Fortuna e la Costanza. L’una e l’altra invitano l’eroe ad optare per la soluzione di vita che rispettivamente, e a contrasto, rappresentano; ma la scelta non è facile. Oltretutto, come è ovvio, Scipione si sente disorientato riconoscendosi situato in un ambiente diverso da quello in cui ricorda di essersi addormentato, la reggia dell’amico Massinissa. Domanda dunque quale sia il luogo a cui è approdato e la sua curiosità viene soddisfatta dalla Costanza: “Sei nell’immenso Tempio del Ciel”. Il quale viene sinteticamente ricondotto ai termini metafisici e cosmologici dell’Armonia delle Sfere di pitagorica memoria.

Richiamato alla necessità e al dovere della scelta, Scipione riesce a prendere ulteriore tempo per decidere chiedendo da quali “abitatori” siano popolate quelle “sedi eterne” e gli viene risposto che in quel punto del Cielo dimorano gli Eroi estinti. È l’incontro con le anime immortali dei propri avi che lo conduce senza esitazione a preferire la Costanza, “nutrice degli Eroi”, alla Fortuna, “dispensatrice di tutto il ben che l’universo aduna”. La scelta di Scipione scatena l’incontenibile collera della dea sconfitta ed è sulle sue terribili minacce che il protagonista, aprendo gli occhi, si accorge di aver sognato.

Il libretto si conclude con un’ulteriore avvicinamento alla realtà degli spettatori per cui quest’opera d’occasione fu concepita. Dopo il passaggio di Scipione dal sonno alla veglia, è la Licenza a condurre l’aristocratico uditorio dalla finzione scenica alla dimensione della concretezza. Le sue parole sono direttamente rivolte al festeggiato e sfociano, come qualsiasi regale cerimonia imporrebbe, nella chiusa enfatica di un coro giubilante:

LICENZA

Non è Scipio, o signore, (ah chi potrebbe

Mentir dinanzi a te!) non è l’oggetto

Scipio de’ versi miei: di te ragiono,

Quando parlo di lui. Quel nome illustre

E’ un vel, di cui si copre

Il rispettoso mio giusto timore.

Ma Scipio esalta il labbro, e Carlo il core.

Ah perché cercar degg’io

Fra gli avanzi dell’oblio

Ciò che in te ne dona il ciel!

Di virtù chi prove chiede,

L’ode in quelli, in te le vede:

E l’orecchio ognor del guardo

E’ più tardo e men fedel.

CORO

Cento volte con lieto sembiante,

Prence eccelso, dall’onde marine

Torni l’alba d’un dì sì seren.

E rispetti la diva incostante

Quella mitra che porti sul crine,

L’alma grande che chiudi nel sen.

Non c’è bisogno di conoscere alla perfezione il Somnium Scipionis per notare fino a che punto Metastasio abbia deviato dalle orme di Cicerone. Oltretutto, i luoghi del copione più fedeli al testo latino neppure rispecchiano l’ordine tematico dello scritto ispiratore (la cosa potrà fare arricciare il naso a qualche purista, ma certo non dispiacerà agli estimatori del genio rielaborativo del poeta cesareo).

Ai capitoli IV e V del Somnium si rifà il passo in cui Scipione viene reso edotto circa la natura del luogo in cui gli sono apparse le figure allegoriche della Fortuna e della Costanza. Come si ricorderà, nell’originale è l’Africano a descrivere il sistema celeste dell’Armonia delle Sfere. Qui la conversazione si affida a un recitativo abilissimamente costruito, che culmina nell’aria Ciglio che al sol si gira, direttamente ricalcata sulla ciceroniana metafora delle cascate del Nilo a Catadupa:

SCIPIONE

Dunque ove son? La Reggia

Di Massinissa, ove poc’anzi i lumi

Al sonno abbandonai,

Certo questa non è.

COSTANZA

No. Lungi assai

E’ L’Africa da noi. Sei nell’immenso

Tempio del ciel.

FORTUNA

Non lo conosci a tante,

Che ti splendono intorno,

Lucidissime stelle? a quel che ascolti

Insolito concento

Delle mobili sfere? a quel che vedi

Di lucido zaffiro

Orbe maggior, che le rapisce in giro?

SCIPIONE

E chi mai tra le sfere, o Dee. produce

Un concento sì armonico e sonoro?

COSTANZA

L’istessa, ch’è fra loro,

Di moto e di misura

Proporzionata ineguaglianza. Insieme

Urtansi nel girar; rende ciascuna

Suon dall’altro distinto;

E si forma di tutti un suon concorde.

Varie così le corde

Son d’una cetra; e pur ne tempra in guisa

E l’orecchio, e la man l’acuto e ’l grave,

Che dan, percosse, un’armonia soave?

Questo mirabil nodo,

Questa ragione arcana

Che i dissimili accorda,

Proporzion s’appella, ordine e norma

Universal delle create cose.

Questa è quel che nascose,

D’alto saper misterioso raggio,

Entro i numeri suoi di Samo il saggio.

SCIPIONE

Ma un’armonia sì grande

Perché non giunge a noi? Perché non l’ode

Chi vive là nella terrestre sede

COSTANZA

Troppo il poter de’ vostri sensi eccede.

Ciglio che al sol si gira

Non vede il sol che mira,

Confuso in quell’istesso

Eccesso di splendor.

Chi là del Nil cadente

Vive alle sponde appresso

Lo strepito non sente

Del rovinoso umor.

Il tema dell’immortalità dell’anima, svolto nel III capitolo del testo latino, viene riproposto nel seguente dialogo tra Scipione e il suo “avo adottivo”. Si noti quale curiosa commistione di letterarietà patetica ed eroica emerga dalle due strofe dell’aria Se vuoi, che te raccolgano:

PUBLIO

Estinto,

Scipio, io non son.

SCIPIONE

Ma in cenere disciolto

Tra le funebri faci,

Gran tempo è già, Roma ti pianse.

PUBLIO

Ah taci:

Poco sei noto a te. Dunque tu credi

Che quella man, quel volto,

Quelle fragili membra onde vai cinto

Siano Scipione? Ah non è ver. Son queste

Solo una veste tua. Quel, che le avviva,

Puro raggio immortal, che non ha parti,

E scioglier non si può; che vuol, che intende,

Che rammenta, che pensa,

Che non perde con gli anni il suo vigore,

Quello, quello è Scipione: e quel non muore.

Troppo iniquo il destino

Sarìa della virtù, s’oltre la tomba

Nulla di noi restasse; e s’altri beni

Non si fosser di quei,

Che in terra per lo più toccanno a’ rei.

No, Scipion: la perfetta

D’ogni cagion Prima Cagione ingiusta

Esser così non può. V’è dopo il rogo,

V’è mercé da sperar. Quelle che vedi

Lucide eterne sedi

Serbansi al merto; e la più bella è questa,

In cui vive con me qualunque in terra

La patria amò, qualunque offrì pietoso

Al pubblico riposo i giorni sui,

Chi sparse il sangue a benefizio altrui.

Se vuoi, che te raccolgano

Questi soggiorni un dì,

Degli avi tuoi rammentati,

Non ti scordar di me.

Mai non cessò di vivere

Chi come noi morì:

Non meritò di nascere,

Chi vive sol per sé.

E’ rivolgendosi al padre Emilio che il protagonista dell’azione teatrale viene posto di fronte alla piccolezza della terra e alla vanità delle cure mortali. Nell’originale opera in prosa (Somnium, capp. VI-VII) – superfluo ricordarlo – è l’Africano a guidare Scipione verso un livello di consapevolezza sconosciuto agli abitatori del “picciol globo”:

EMILIO

Abbassa il ciglio;

Vedi laggiù d’impure nebbie avvolto

Quel picciol globo, anzi quel punto?

SCIPIONE

Oh stelle!

E’ la terra?

EMILIO

Il dicesti.

SCIPIONE

E tanti mari,

E tanti fiumi, e tante selve, e tante

Vastissime provincie, opposti regni,

Popoli differenti? e il Tebro? e Roma?

EMILIO

Tutto è chiuso in quel punto.

SCIPIONE

Ah padre amato,

Che picciolo, che vano,

Che misero teatro ha il fasto umano!

EMILIO

Oh se di quel teatro

Potessi, o figlio, esaminar gli attori;

Se le follie, gli errori,

I sogni lor veder potessi, e quale

Di riso per lo più degna cagione

Gli agita, gli scompone,

Gli rallegra, gli affligge, o gl’innamora,

Quanto più vil ti sembrerebbe ancora!

Voi colaggiù ridete

D’un fanciullin che piange,

Ché la cagion vedete

Del folle suo dolor.

Quassù di voi si ride

Ché dell’età sul fine

Tutti canuti il crine,

Siete fanciulli ancor.

L’ultimo evidente luogo ciceroniano rintracciabile nel testo drammatico è il momento della predizione del destino di Scipione (Somnium, cap. II). Ecco i versi a cui si affida la fantasia di Metastasio:

PUBLIO

Molto a viver ti resta.

SCIPIONE

Io vissi assai;

Basta, basta per me.

EMILIO

Sì, ma non basta

A’ disegni del Fato, al ben di Roma,

Al mondo, al Ciel.

PUBLIO

Molto facesti e molto

Di più si vuol da te: senza mistero

Non vai, Scipione, altero

E degli aviti, e de’ paterni allori:

I gloriosi tuoi primi sudori

Per le campagne ibere

A caso non spargesti, e non a caso

Porti quel nome in fronte,

Che all’Africa è fatale. A me fu dato

Il soggiogar sì gran nemica, e tocca

Il distruggerla a te. Va, ma prepara

Non meno alle sventure,

Che a’ trionfi il tuo petto. In ogni sorte

L’istessa è la virtù. L’agita, vero,

Il nemico destin, ma non l’opprime;

E quando è men felice, è più sublime.

Quercia annosa su l’erte pendici

Fra ’l contrasto de’ venti nemici

Più sicura, più salda si fa.

Ché se ’l verno le chiome le sfronda,

Più nel suolo col pié si profonda;

Forza acquista, se perde beltà.

SCIPIONE

Giacché al voler de’ Fati

L’opporsi è vano, ubbidirò.

Fin qui le relazioni tra il Somnium e il Sogno; s’è però accennato anche ad una seconda fonte latina sfruttata da Metastasio accanto alla parte finale del De republica di Cicerone. Nitidamente anche se non letteralmente prefigurate nel poema di Silio Italico di cui s’è fatta menzione sono infatti le personae della Fortuna e della Costanza; rispettivamente, nel testo ispiratore, Voluptas e Virtus.

Ciò che in fase nascente è la descrizione dell’apparizione e dell’aspetto dei due soggetti allegorici:

Has, lauri residens iuvenis viridante sub umbra,

aedibus extremis volvebat pectore curas,

cum subito assistunt, dextra laevaque per auras

allapsae, haud paulum mortali maior imago,

hinc Virtus, illinc virtuti inimica Voluptas.

altera Achaemenium spirabat vertice odorem,

ambrosias diffusa comas et veste refulgens,

ostrum qua fulvo Tyrium suffuderat auro;

fronte decor quaesitus acu, lascivaque crebras

ancipiti motu iaciebant lumina flammas.

alterius dispar habitus: frons hirta nec umquam

composita mutata coma; stans vultus, et ore

incessuque viro propior laetique pudoris,

celsa humeros niveae fulgebat stamine pallae.

(Punica , XV, vv. 18-32)

nel rimaneggiamento librettistico non compare neppure sotto forma di didascalia, ad uso di registi e costumisti (9). Ma i due interventi protagonistici della dea destinata alla sconfitta:

FORTUNA

Intollerante

Di riposo son io. Loco, ed aspetto

Andar sempre cangiando è mio diletto.

Lieve sono al par del vento;

Bario ho il volto, il pié fugace;

Or m’adiro, e in un momento

Or mi torno a serenar.

Sollevar le moli oppresse

Pria m’alletta, i poi mi piace

D’atterrar le moli istesse,

Che ho sudato a sollevar.

FORTUNA

Se brami essere felice,

Scipio, non mi stancar: prendi il momento

In cui t’offro il crin.

SCIPIONE

Ma tu che tanto

Importuna mi sei, dì: qual ragione

Tuo seguace mi vuol? Perché degg’io

Sceglier più te che l’altra?

FORTUNA

E che farai, s’io non secondo amica

L’imprese tue? Sai quel ch’io posso? Io sono

D’ogni mal, d’ogni bene

L’arbitra colaggiù. Questa è la mano

Che sparge a suo talento e gioie e pene,

Ed oltraggi ed onori,

E miserie e tesori. Io son colei,

Che fabbrica, che strugge,

Che rinnova gl’imperi. Io, se mi piace,

In soglio una capanna, io quando voglio,

Cangio in capanna un soglio. A me soggetti

Sono i turbini in cielo,

Son le tempeste in mar. Delle battaglie

Io regolo il destin. Se fausta io sono,

Dalle perdite istesse

Fo germogliar le palme; e s’io m’adiro,

Svelgo di man gli allori

Sul compir la vittoria ai vincitori.

Che più? dal regno mio

Non va esente il valore,

Non la virtù; ché, quando vuol la Sorte,

Sembra forte il più vil. vile il più forte:

E a dispetto d’Astrea

La colpa è giusta, e l’innocenza è rea.

A chi serena io miro

Chiaro è di notte il cielo;

Torna per lui nel gelo

La terra a germogliar.

Ma se a taluno io giro

Torbido il guardo e fosco,

Fronde gli niega il bosco

Onde non trova il mar.

Possono ben dirsi la filiazione autocelebrativa del seducente discorso diretto piegato da Silio Italico ai seguenti esametri:

Occupat inde prior, promissis fisa, Vo1uptas:

“quis furor hic, non digne puer, consumere bello

florem aevi? Cannaene tibi graviorque palude

Maeonius Stygia lacus excessere Padusque?

quem tandem ad finem bellando fata lacesses?

tune etiam tentare paras Atlantica regna

Sidoniasque domus? moneo, certare periclis

desine et armisonae caput obiectare procellae.

ni fugis hos ritus, Virtus te saeva iubebit

per medias volitare acies mediosque per ignes,

haec patrem patruumque tuos, haec prodiga Paulum,

haec Decios Stygias Erebi detrusit ad undas,

dum cineri titulum memorandaque nomina bustis

praetendit nec sensurae, quod gesserit, umbrae

at si me comitere, puer, mon limite duro

iam tibi decurrat concessi temporis aetas.

haud umquam trepidos abrumpet bucina somnos;

non glaciem Arctoam, non experiere furentis

ardorem Cancri nec mensas saepe cruento

gramine compositas; aberunt sitis aspera et haustus

sub galea pulvis plenique timore labores;

sed current albusque dies horaeque serenae,

et molli dabitur victu sperare senectam.

quantas ipse deus laetos generavit in usus

res homini plenaque dedit bona gaudia dextra!

atque idem, exemplar lenis mortalibus aevi,

imperturbata placidus tenet otia mente.

illa ego sum, Anchisae Venerem Simoëntos ad undas

quae iunxi, generis vobis unde editus auctor.

illa ego sum, verti superum quae saepe parentem

nunc avis in formam, nunc torvi in cornua tauri.

huc adverte aures, currit mortalibus aevnm,

nec nasci bis posse datur; fugit hora, rapitque

Tartareus torrens ac secum ferre sub umbras,

si qua animo placuere, negat. quis luce suprema

dimisisse meas sero non ingemit horas?”

(Punica, XV, vv. 32-67)

Quanto alla risposta che Scipione ottiene alla domanda se vi sia mai qualcuno capace di opporsi allo strapotere della Fortuna:

SCIPIONE

E a sì enorme possanza

Chi s’opponga non v’è?

COSTANZA

Sì. la Costanza.

Io, Scipio, sol prescrivo

Limiti, e leggi al suo temuto impero.

Dove son io, non giunge

L’instabile a regnar; ché in faccia mia

Non han luce i suoi doni,

Né orror le sue minacce. E’ ver che oltraggio

Soffron talor da lei

Il valor, la virtù; ma le bell’opre,

Vindice de’ miei torti, il tempo scopre.

Son io, non è costei,

Che conservo gl’imperi: e gli avi tuoi,

La tua Roma lo sa. Crolla ristretta

Da Brenno, è ver, la libertà latina

Nell’angusto Tarpeo; ma non ruina.

Dell’Aufido alle sponde

Si vede, è ver, miseramente intorno

Tutta perir la gioventù guerriera

Il console roman; ma non dispera.

Annibale s’affretta

Di Roma ad ottener l’ultimo vanto,

E co’ vessilli suoi quasi l’adombra;

Ma trova in Roma intanto

Prezzo il terren, che il vincitore ingombra.

Son mie prove sì belle e a queste prove

Non resiste Fortuna. Ella si stance;

E al fin cangiando aspetto,

Mia suddita diventa a suo dispetto.

Biancheggia in mar lo scoglio,

Par che vacilli, e pare

Che lo sommerga il mare

Fatto maggior di sé.

Ma dura a tanto orgoglio

Quel combattuto sasso;

E ’l mar tranquillo e basso

Poi gli lambisce il pié.

Non sarebbe improprio asserire che la veemenza moralizzatrice delle parole della Costanza, pur nella melodrammaticissima perentorietà retorica della costruzione in prima persona, ricalchi ben più che a grandi linee lo slancio gnomico e profetico delle parole della Virtus:

Postquam conticuit finisque est addita dictis,

tum Virtus: “quasnam iuvenem florentibus, inquit,

pellicis in fraudes annis vitaeque temebras,

cui ratio et magnae caelestia semina mentis

munere sunt concessa deum? mortalibus alti

quantum caelicolae, tantumdem animalibus isti

praecellunt cunctis, tribuit namque ipsa minores

hos terris Natura deos; sed foedere certo

degeneres tenebris animas damnavit Avernis.

at, quis aetherii servatur seminis ortus,

caeli porta patet, referam quid cuncta domantem

Amphitryoniaden? quid, cui, post Seras et Imdos

captivo Liber cum signa referret ab Euro,

Caucaseae currum duxere per oppida tigres?

quid suspiratos magno in discrimine nautis

Ledaeos referam fratres vestrumque Quirinum?

nonne vides, hominum ut celsos ad sidera vultus

sustulerit deus ac sublimia finxerit ora,

cum pecudes volucrumque genus formasque ferarum

segnem atque obscenam passim stravisset in alvum?

ad laudes genitum, capiat si munera divum,

felix ad laudes hominum genus. huc, age, paulum

aspice (nec longe repetam) modo Roma minanti

impar Fidenae contentaque crescere asylo,

quo sese extulerit dextris; idem aspice, late

florentes quondam luxus quas verterit urbes.

quippe nec ira deum tantum nec tela nec hostes,

quantum sola noces animis illapsa, Voluptas.

Ebrietas tibi foeda comes, tibi Luxus et atris

circa te semper volitans Infamia pennis ;

mecum Honor ac Laudes et laeto Gloria vultu

et Decus ac niveis victoria concolor alis.

me cinctus lauro perducit ad astra Tiumphus.

casta mihi domus et celso stant colle Penates,

ardua saxos perducit semita clivo.

asper principio – neque enim mihi fallere mos est –

prosequitur labor: annitendum intrare volenti,

nec bona censendum, quae Fors infida dedisse

atque eadem rapuisse valet. mox celsus ab alto

infra te cernes hominum genus, omnia contra

experienda manant quam spondet blanda Voluptas.

stramine proiectus duro patiere sub astris

insomnes noctes frigusque famemque domabis.

idem iustitiae cultor, quaecumque capesses,

testes factorum stare arbitrabere divos.

tunc, quotiens patriae rerumque pericula poscent,

arma feres primus; primus te in moenia tolles

hostica; nec ferro mentem vincere nec auro.

hinc tibi non Tyrio vitiatas murice vestes,

nec donum deforme viro fragrantis amomi,

sed dabo, qui vestrum saevo nunc Marte fatigat

imperium, superare manu laurumque superbam

in gremio Iovis excisis deponere Poenis.”

(Punica XV, vv. 68-120)

L’uscita di scena della Fortuna e il conseguente risveglio di Scipione potrebbero infine essere letti come la quasi diretta trasposizione in versi italiani del corrispondente momento poetico immaginato da Silio Italico:

FORTUNA

E v’è mortal che ardisca

Negarmi i voti suoi? che il favor mio

Non procuri ottener?

SCIPIONE

Sì, vi son io

FORTUNA

E ben, provami avversa. Olà, venite,

Orribili disastri, atre sventure,

Ministre del mio sdegno:

Quell’audace opprimete: io vel consegno.

SCIPIONE

Stelle! che fia! qual sanguinosa luce!

Che nembi! che tempeste!

Che tenebre son queste! Ah qual rimbomba

Per le sconvolte sfere

Terribile fragor! Cento saette

Mi striscian fra le chiome; e par che tutto

Vada sossopra il ciel. No, non pavento,

Empia Fortuna: invan minacci; invano

Perfda, ingiusta Dea… Ma chi mi scuote?

Con chi parlo? ove son? di Massinissa

Questo è pure il soggiorno. E Publio? e il padre?

E gli astri? e il ciel? Tutto sparì. Fu sogno

Tutto ciò ch’io mirai? No, la Costanza

Sogno non fu: meco rimase. Io sento

Il Nume suo, che mi riempie il petto.

V’intendo, amici dei: l’augurio accetto.

Quae postquam cecinit sacrato pectore Virtus,

exemplis laetum vultuque audita probantem

convertit iuvenem. sed enim indignata Voluptas

non tenuit voces. “nil vos iam demoror ultra,”

exclamat, “venient, venient mea tempora quondam,

cum docilis nostris magno certamine Roma

serviet imperiis, et honos mihi habebitur uni.”

sic quassans caput in nubes se sustulit atras.

At iuvenis, plenus monitis, ingentia corde

molitur iussaeque calet virtutis amore,

ardua rostra petit, nullo fera bella volente,

et gravia ancipitis deposcit munera Martis.

(Punica XV, vv. 121-132)

Ed ora, in conclusione, alcune considerazioni di carattere musicale. Nessun discorso su Metastasio potrebbe infatti dirsi compiuto senza qualche riflessione, sia pure fuggevole, sul destino melodico dei suoi versi.

Il Sogno di Scipione, come s’è detto, ebbe la sua prima veste musicale nel 1753, ad opera di Luca Antonio Predieri. Il fatto che almeno una dozzina di altri compositori vi abbiano messo mano nei successivi quarant’anni del XVIII secolo non deve stupire, né parere in contraddizione con il carattere occasionale del testo. La storia della letteratura “cortigiana” è costellata di casi analoghi, ovvero di opere encomiastiche riutilizzate in circostanze ufficiali diverse da quelle originarie, dopo essere state sottoposte agli inevitabili ritocchi richiesti dalla nuova destinazione celebrativa. A questo riguardo, il Sogno di Scipione potrebbe addirittura essere indicato come un modello di straordinaria adattabilità comunicativa. L’intervento di “chirurgia poetica” necessario a far sì che un nuovo omaggio cortigiano sortisca dalle sue pagine è veramente irrisorio. A conti fatti, non c’è che da modificare l’endecasillabo su cui si chiude il recitativo della Licenza:

… ma Scipio esalta il labbro, e Carlo il core.

Mutato il nome del destinatario, il “nuovo” copione non farà una grinza come strumento di magnificazione dell’indole virtuosa di un nuovo principe. Da questo punto di vista, la versione realizzata da Wolfgang Amadeus Mozart quindicenne (versione che qui si prende in esame, data la memorabilità (10) dell’arte del salisburghese rispetto a quella degli altri maestri che misero in musica l’azione teatrale metastasiana) è quant’altre mai significativa.

Messa a punto nel 1771 in vista dei festeggiamenti che a Salisburgo si andavano preparando per il cinquantesimo anniversario dell’ordinazione di Sigismund von Schrattenbach, arcivescovo principe della città, essa si valse di un primo adattamento che spezzava l’endecasillabo

…

ma Scipio esalta il labbro, e Carlo il core.

nei due settenari

…

ma Scipio esalta il labbro,

e Sigismondo il core.

con conseguente infrazione della norma che vorrebbe la rima baciata a fine recitativo (il verso che precede è “il rispettoso giusto mio timore”).

Un secondo intervento sul testo si rese però necessario allorquando l’improvvisa morte di Sigismund von Schrattenbach indusse Mozart a riutilizzare la partitura in occasione dell’intronizzazione della nuova autorità ecclesiastica e politica, l’arcivescovo Hieronymus von Colloredo, avvenuta nella primavera del 1772. A nuovo destinatario d’omaggio, nuovo verso chiave; e l’endecasillabo originale fu trasformato nel traballante distico

…

ma Scipio esalta il labbro,

e di Girolamo il core.

decisamente insensato, metricamente irrazionale (settenario seguito da ottonario), ancora una volta irrispettoso della regola della rima baciata, ma passato senz’altro inosservato all’ascolto di un pubblico di lingua madre per lo più tedesca.

Quello appena sottolineato è l’unico luogo della partitura mozartiana in cui Il sogno di Scipione differisca dal libretto musicato trentasei anni prima dal Predieri. Già in sé il dettaglio non è trascurabile, ma lo è ancor meno se si pensa – come ormai sostengono molti studiosi – che in quella festa salisburghese di fine aprile 1772 non fu rappresentata tutta l’azione teatrale, bensì la sua sola coda cortigiana. Il fatto che, per motivi economici o organizzativi, l’ascesa al soglio arcivescovile di “Girolamo” von Colloredo possa essere stata salutata con il solo tratto che segue il risveglio di Scipione è in effetti confermato da un forte indizio musicologico. La partitura di Mozart, così come ci è pervenuta (11), offre due diverse stesure a pentagramma dell’aria Ah, perché cercar degg’io destinata al canto della Licenza. La prima (12) è quella verosimilmente concepita come conclusione della messinscena. Alla seconda, più ampia ed elaborata (13), l’autore potrebbe avere atteso come brano encomiastico a sé stante – in pratica, come momento centrale e culminante di una cantata – da eseguire senza azione, scene e costumi (oggi si direbbe “in forma di concerto”), con il solo sigillo tripudiante del coro Cento volte con lieto sembiante.

Quand’anche la riesumazione di qualche lettera o documento chiarisse il mistero, almeno un dato di verità rimarrebbe inalterato: il giovane Mozart, a quel punto, aveva ormai definito in tutte le sue parti un lavoro che gli era costato esborso di immaginazione e di ingegno in misura sicuramente cospicua; un lavoro che, nonostante l’oblio di oltre duecento anni toccatogli in sorte anche a causa della sommarietà dei giudizi di alcuni critici autorevoli (14), merita oggi un’attenta rivalutazione della qualità estetica di più d’una pagina.

Tutt’altro che scontata è, per esempio, l’ouverture (15), l’introduzione orchestrale che precede l’avvio della vera e propria finzione scenica. I due episodi su cui si fonda ne fanno qualcosa di più di un semplice brano convenzionale, creato per dare il benvenuto al pubblico. L’Allegro moderato con cui si apre ha un piglio vigoroso che preannuncia efficacemente l’aura di eroismo che promanerà dal protagonista e dai suoi metafisici interlocutori; il movimento lento che segue incarna d’altra parte una soluzione che non sarebbe esagerato definire geniale: ciò che si ascolta è una sorta di cullante minuetto sul quale, non a caso, Scipione si consegna al sonno. In sostanza, una ninna nanna combinata con le manieratissime movenze del più aristocratico dei metri danza: come si potrebbe meglio coniugare le ragioni della pura appetibilità musicale con quelle della pregnanza simbolica? In quel secondo tratto dell’ouverture c’è tutto ciò che è legittimo attendersi: il realistico assopirsi di Scipione, l’idealizzata nobiltà del suo spirito e, nondimeno, il manierismo della poesia di Metastasio pronta a librarsi sulle melodie del canto.

Ugualmente ben ripagato sarebbe un atteggiamento di viva attenzione nei confronti di tanti altri momenti del Sogno mozartiano. Degnissima di nota è innanzitutto la luminosa possanza del coro Germe di cento eroi (in partitura, n. 4) (16), ma anche la vivacità descrittiva di Quercia annosa su l’erte pendici (in partitura, n. 7) (17), la seconda aria di Publio, e ancora la studiata mancanza di scorrevolezza melodica di Risolver non osa (18) e Dì che sei l’arbitra (19) (in partitura, n. 1 e n. 10), le due arie di Scipione, il quale – vale la pena ricordarlo – è in fondo l’unico personaggio fuori posto “nell’immenso Tempio del Ciel”, in quanto mortale. Di grande valore drammaturgico è poi l’immagine di simmetria e di equilibrio derivante dalla calibratura fonovolumetrica e stilistica delle arie della Fortuna e della Costanza. L’esordio baldanzoso della prima dea (Lieve sono al par del vento ; in partitura, n. 2) (20) avrà come esito, in prossimità della sconfitta, il ridimensionamento musicale di A chi serena io giro (in partitura, n. 8) (21). L’apertura sobria, quasi castigata, della seconda dea (Ciglio, che al sol si gira ; in partitura, n. 3) (22) avrà come traguardo la bellicosa estroversione di Biancheggia in mar lo scoglio (in partitura, n. 9) (23).

Altro si potrebbe porre in evidenza a partire dalla splendida resa in recitativo istromentato (24) dell’ultimo dialogo tra la Fortuna, accecata dall’ira, e Scipione sulla via del risveglio; ma la musica finirebbe per sconfinare dallo spazio che, nel presente scritto, è giusto le venga assegnato. In questa sede critica, la posizione di primo piano è bene che non smetta di spettare alla poesia drammatica di Metastasio e ai suoi rapporti con la classicità.

C’è ancora molto da dire – e con la dovuta profondità – sulla sopravvivenza della cultura del mondo antico nella letteratura italiana (e non solo italiana) del millennio che si sta per concludere. Ed è, quello appena definito, un terreno di approfondimento sul quale dovrebbe muoversi in primo luogo la scuola. Ne sortirebbe un significativo impulso a quella riattribuzione di dignità su vasta scala che non pochi ormai invocano a favore della sapienza greca e latina, oggi più che mai messa a margine dall’arroganza di un presente che ostenta la certezza di poter prescindere dalle proprie radici.

Fino a prova contraria, non v’è nulla che possa indurre a rispettare il passato più del convincersi di esserne inevitabilmente i custodi.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE CONCLUSIVA

1. Bruno BRUNELLI (a cura di), Tutte le opere di Pietro Metastasio, Milano, Mondadori, 1943-1954.

2. AA. VV., Metastasio e il melodramma, Atti del Seminario di Studi: Cagliari, 29/30 ottobre 1981, a cura di Elena Sala Di Felice e Laura Sannia Nowé, Padova, Liviana, 1985.

3. Elena SALA DI FELICE, Metastasio. Ideologia, drammaturgia, spettacolo, Milano, F. Angeli, 1983.

4. AA. VV., Metastasio e il mondo musicale, a cura di Maria Teresa Muraro, Firenze, Olschki, 1986.

5. AA. VV., Tutti i libretti di Mozart, a cura di Marco Beghelli, Milano, Garzanti, 1990.

6. Wolfgang Amadeus MOZART, Neue Ausgabe sämtlicher Werke, Serie II (Bühnenwerke), Werkgruppe 5 (Opern und Singspiele), Band 6: Il sogno di Scipione, Bärenreiter, Kassel-Basel-Tours-London, 1977.

NOTE

1. Charles Burney (1726-1814): musicista, storiografo della musica e viaggiatore inglese. Fu autore, oltre che di due fondamentali diari di viaggio a carattere musicale, pubblicati tra il 1771 e il 1773, di una General History of Music in quattro volumi, pubblicata tra il 1776 e il 1789. Nel 1796 vide la luce il suo ultimo lavoro musicografico a stampa: Memoirs of the Life and Writing of the Abbate Metastasio.

2. Pietro Antonio Trapassi, nato a Roma nel 1698, fu avviato agli studi letterari dal tutore Gian Vincenzo Gravina (che ne grecizzò il cognome in Metastasio) dopo avere dato prova di eccezionali qualità di versificatore per così dire “naturale”. Nel 1729, dopo avere esordito come librettista a Napoli, fu invitato a Vienna per succedere al defunto poeta di corte Apostolo Zeno. Nella capitale asburgica, acquisendo fama letteraria internazionale e autorità di primo poeta europeo, rimase fino al 1782, anno in cui morì. Il corpo dei suoi libretti (drammi, oratori, feste teatrali…) conobbe quasi un migliaio di differenti versioni musicali nel secolo compreso tra il 1724 e il 1825: un primato toccato a nessun altro poeta.

3. Gian Vincenzo Gravina (1664-1718): giurista ed erudito romano. Dopo essersi preso a cuore le sorti del giovane Metastasio ed averlo avviato alla carriera ecclesiastica (il poeta fu ordinato nel 1714), lo lasciò erede di una cospicua parte delle proprie ricchezze. Ciò permise al beneficato di coronare senza preoccupazioni il sogno del proprio protettore. Metastasio divenne infatti poeta di corte, ovvero letterato professionista nei termini in cui tale ruolo era concepito nei secoli dell’ ancien régime.

4. cfr. Charles Burney, The Present State of Music in Germany, the Netherlands, and United Provinces, 1773 (trad. it. di E. Fubini, Viaggio musicale in Germania e Paesi Bassi, Torino, EDT 1986, pag. 88)

5. cfr. Silius Catius Italicus, Punica, XV, vv. 18-132. Non molto si conosce della vita di Silio Italico, poeta latino del I secolo d.C. Lo si ricorda per il poema in diciassette libri Punica, che ha come argomento la seconda guerra di Roma contro Cartagine. Portata alla luce nel 1417 da Poggio Bracciolini, quest’opera ebbe la sua editio princeps a Roma nel 1471. Notevoli le seguenti altre edizioni; Leida, Heinsius, 1600; Utrecht, Drackenborch, 1717; Milano, Malatesta, 1765; Lipsia, Ernesti, 1791/1792; Gottinga, Ruperti, 1795/98; Parigi, Nisard, 1878; Torino, Occioni, 1889; Lipsia, Bauer, 1890/1892; Londra, Summers, 1905.

6. Un’edizione settecentesca del libretto metastasiano conservata nella Biblioteca del Conservatorio “G. Verdi” di Milano si offre al lettore con il seguente frontespizio: IL SOGNO/ DI / SCIPIONE/ CANTATA / PER IL GIORNO NATALIZIO / DELL’AUGUSTISSIMO IMPERADORE / CARLO VI./ COMPOSTA / Dal Signore Abate Pietro Metastasio / Poeta di S.M.C.C. In seconda di copertina, vergata da ignoto, si legge la seguente didascalia manoscritta: “Il Sogno di Scipione. Azione teatrale allusiva alle sfortunate campagne delle Armi Austriache in Italia, rappresentata in Vienna la prima volta con musica del Predieri nel Palazzo dell’Imperatore e Favorita (d)alla presenza dei Sovrani il I ottobre 1735 per festeggiare il giorno di nascia dell’Imperatore Carlo VI per ordine dell’Imperatrice Elisabetta”.

7. Dopo la versione di Luca Antonio Predieri (1688-1767), Il sogno di Scipione fu posto in musica in almeno una dozzina di altre occasioni. Quello che segue è l’elenco delle riutilizzazioni del libretto di cui si ha notizia (e in diversi casi, la partitura):

1. Giovanni Porta (titolo: Der Traum des Scipio), Monaco 1744;

2. Christoph Nichelmann, Berlino 1752;

3. Gregorio Sciroli, Napoli 1752;

4. Giuseppe Mir de Llusa, Madrid 1753;

5. Giuseppe Sarti, Copenhagen 1755;

6. Georg Reuter, Vienna 1757;

7. Johann Adolg Hasse, Varsavia 1758 (perduta o forse mai composta);

8. Giuseppe Bonno, Vienna 1763 (probabilmente mai rappresentata);

9. Gerolamo Mango, Eichstädt 1764;

10. Francesco Uttini, Stoccolma 1764;

11. Andrea Bernasconi, Monaco 1765;

12. Saverio dos Santos, Lisbona 1768;

13. Wolfgang Amadeus Mozart, Salisburgo 1772.

8. E’ possibile imbattersi in rime baciate (e in rime tout court) anche in altri punti del recitativo, oltre che in corrispondenza del suo distico finale. L’effetto di iterazione fonica prodotto dalla desinenza “in eco” (ovvero dalla rima) si offre però con maggiore evidenza laddove la sua funzione è segnaletica rispetto al sopraggiungere della gemma musicale dell’aria.

9. L’osservazione non è oziosa se si considera la cura di Metastasio nel corredare abitualmente i propri drammi di didascalie precise e minuziose.

10. Memorabilità, in questo caso, significa anche reperibilità testi. La partitura del Sogno di Scipione nella versione di Mozart è regolarmente in commercio (cfr. Bibliografia conclusiva) e consultabile in più d’una biblioteca musicale. Da qualche anno ne esiste anche una registrazione in disco, che qui si segnale: Mozart, Il sogno di Scipione, Complete Mozart Edition, vol. 31, Philips 422 531-2 (doppio cd, 1991; registrazione originale su lp, 1980).

11. Il manoscritto autografo del Sogno di Scipione è conservato a Berlino.

12. La prima versione dell’aria della Licenza (in partitura, n. 11a) ha un’estensione di 97 battute; l’orchestra di accompagnamento comprende due flauti traversi, due corni e archi.

13. La seconda versione dell’aria della Licenza (in partitura, n. 11b) ha un’estensione di 146 battute; l’orchestra di accompagnamento comprende due oboi, due corni e archi. Come la precedente è scritta per voce di soprano.

14. Se ne riporta una breve rassegna: “Opera in cui risuonano accordi convenzionali e privi di ispirazione” (Edward J. Dent, 1913); “A questa vicenda ultraterrena Mozart si intertessò, evidentemente, tanto poco quanto potremmo farlo noi moderni” (Hermann Abert, 1919); “Di tutti i suoi saggi teatrali, questo lavoro appare il più fiacco e il meno vitale” (Bernhard Paumgartner, 1945); “Insignificante lavoro di circostanza” (Massimo Mila, 1945); “Il sogno di Scipione è una delle creazioni più mediocri uscite dalla penna del poeta della Corte imperiale… Per Mozart musicare questa mediocrità fu lavoro di semplice routine” (Alfred Einstein, 1946); “Partitura deludente ad apertura di pagina” (Charles Osborne, 1978); “nulla più di un lavoro occasionale” (Giovanni Carli Ballola e Roberto Parenti, 1990).

15. Allegro moderato / Andante; estensione: 135 + 68 battute; organico orchestrale: due flauti, due oboi, due corni, due trombe, timpani e archi.16. Nessuna prescrizione agogica; estensione: 59 battute; orchestra d’accompagnamento: due oboi, due corni, due trombe, timpani e archi.

17. Nessuna prescrizione agogica; estensione: 155 battute; orchestra d’accompagnamento: due corni e archi. La parte di Publio (come del resto quella di Emilio) è scritta per voce di tenore.

18. Andante; estensione: 189 battute; orchestra d’accompagnamento: due oboi, due corni e archi. La parte di Scipione è scritta per voce di tenore.

19. Un poco Adagio e Maestoso / Allegro; estensione: 170 battute; orchestra d’accompagnamento: due oboi, due corni, archi.

20. Allegro; estensione: 194 battute; orchestra d’accompagnamento: due oboi, due corni, due trombe e archi. La parte della Fortuna è scritta per voce di soprano.

21. Nessuna prescrizione agogica; estensione: 140 battute; orchestra d’accompagnamento: archi.

22. Nessuna prescrizione agogica; estensione: 203 battute; orchestra d’accompagnamento: archi. La parte della Costanza è scritta per voce di soprano.

23. Nessuna prescrizione agogica; estensione: 206 battute; orchestra d’accompagnamento: due oboi, due corni e archi.

24. L’istromentato è un tipo di recitativo che evidenzia la propria specificità strutturale solo in fase di stesura e pentagramma. Pur conservando i caratteri poetici e lo stile vocale dell’omonimo modello semplice (detto anche recitativo secco), si vale infatti di un accompagnamento orchestrale piegato a vividi effetti “espressionistici”.