Un latino o tanti latini?

E’ la domanda fondamentale che tutti i cultori e gli insegnanti di latino dovrebbero porsi.

Proponiamo come tentativo di risposta alcuni contributi di Moreno Morani che dal 1992 e per diversi anni sono stati ospitati sulle pagine della rivista Nuova Secondaria in una rubrica che aveva il nome di Attraverso il latino.

Si tratta di una serie di contributi brevi, con un supporto critico e bibliografico in genere ridotto, nati come strumento per una riflessione sulla didattica del latino e come proposte di lavoro.

Nuova Secondaria, 15 febbraio 1993, pag. 81

Ogni lingua presenta delle varietà, le cui motivazioni sono da cercare, sinteticamente, in quattro grandi ordini di ragioni:

varietà diacroniche: una lingua si modifica col mutare del tempo, o per il sopraggiungere di mode espressive e di gusti nuovi o per l’esigenza di adattarsi a nuovi contenuti culturali che corrispondono al continuo e naturale allargarsi delle conoscenze umane;

varietà diatopiche, legate alle differenti regioni in cui una lingua viene usata;

varietà diastratiche, legate ai diversi ambienti sociali;

varietà diafasiche, legate alle diverse finalità stilistiche che l’autore del testo si propone: la lingua che si parla è diversa dalla lingua che si scrive, e anche all’interno della lingua scritta esistono varietà: è naturale che la stesura di uno scritto con fini artistici, di una relazione ufficiale, di un’annotazione rapida per uso personale comportino una differente cura nell’evitare espressioni idiomatiche o tendenzialmente volgari.

Poiché il panorama della cultura latina nelle sue espressioni letterarie che si abbraccia nel corso dello studio liceale spazia in un arco che supera il millennio (e più ancora se il docente decide di fare qualche incursione nel latino medievale), ed essendo il latino la lingua di un impero sempre più vasto ed etnicamente differenziato, è chiaro che la lingua risente di queste variazioni, così come le diverse esigenze espressive a cui di volta in volta i diversi autori indirizzano il loro messaggio è ulteriore motivo di varietà. Vanno aggiunte ancora due considerazioni. Innanzitutto la mancanza in epoca antica di mezzi di comunicazione efficaci e penetranti come gli attuali ha impedito che si verificasse una standardizzazione della lingua pari a quella che si ha nelle principali lingue europee moderne, anche se la lingua di Roma, per ragioni politiche e culturali in pari misura, si proponeva come modello, almeno per la lingua scritta: cessate, con la fine dell’impero, le condizioni che favorivano questa iniziale normalizzazione del latino, anche la disgregazione linguistica poté procedere in modo più rapido e definitivo. In secondo luogo, mentre lo studio di una lingua moderna esige un’impostazione sincronica (chi impara l’inglese o il francese ha un chiaro punto di riferimento nella lingua standard moderna), viceversa lo studio di una lingua antica, che ha oltretutto una finalità fondamentalmente culturale (così che l’apprendimento della lingua non è fine a sé stesso, bensì premessa necessaria per uno studio non inadeguato e non superficiale di una cultura complessa e cangiante), deve per forza di cosa avere un’impostazione diacronica. Oltre tutto, il venir meno nell’uso scolastico della versione in latino porta al superamento di passati pregiudizi che, identificando nella lingua della prosa letteraria l’unica varietà di latino “buona”, in contrapposizione ad altre sempre in qualche misura censurabili, orientavano lo studio linguistico all’esclusivo apprendimento di questa.

La domanda del titolo è chiaramente tendenziosa, nonché irrilevante da un punto di vista scientifico: che si chiami anglosassone o inglese antico la lingua del Beowulf ha poca importanza: il Beowulf, Chaucer, Shakespeare, Hemingway rappresentano fasi diverse di una ininterrotta evoluzione linguistica: dando a tutte l’etichetta di inglese si sottolinea la continuità, fermo restando che fra il primo e l’ultimo momento il sistema ha subito trasformazioni tali da renderlo pressoché irriconoscibile. Allo stesso modo, dando l’etichetta di latino tanto alla lingua del vaso di Duenos quanto a quella degli autori dell’età cesariana o delle iscrizioni tarde (per non parlare della lingua del De vulgari eloquentia di Dante), si sottolinea l’esistenza di una unità culturale al di là delle differenze: esattamente come fanno parte della letteratura latina a pieno titolo tanto Catone quanto Ambrogio, nonostante l’enorme diversità di concezione che li separa.

Poste queste premesse, una più completa presa di conoscenze delle varietà del latino è augurabile da parte dell’insegnante. È il fine che si propone la serie di brevi note che abbiamo oggi introdotto.

LATINO: VARIETA’ DIASTRATICHE e DIAFASICHE

Nuova Secondaria, 15 marzo 1993, pag. 45

Chi legge un testo di Plauto ha l’impressione (non scorretta) che la lingua di quest’autore si avvicini all’italiano più della prosa ciceroniana o tacitiana, nonostante la maggior distanza di secoli che ci separa da essa: le ragioni di questo risiedono semplicemente nel fatto che la lingua di Plauto si avvicina maggiormente al latino parlato (dal quale, non lo si dimentichi, hanno preso le mosse le lingue romanze), mentre la prosa d’arte tende sempre più a distanziarsi da questo, fino al raggiungimento, con Cicerone, della sua massima maturità: varie necessità di ordine espressivo (non ultime le esigenze dell’oratoria politica e giudiziaria, nel momento della massima passione politica) portarono, grazie anche a un attento ed accorto riadattamento della lezione greca, alla creazione di un modello di prosa che avrebbe avuto un’influenza determinante sulla prosa colta delle lingue europee attraverso i secoli: caratteristiche precipue del latino ciceroniano sono il ruolo nettamente predominante della lingua di Roma (si ricordino le polemiche ciceroniane sull’urbanitas rispetto alla rusticitas (1) e una severa selezione nei confronti degli elementi di provenienza dialettale o straniera, accolti solamente quando la necessità lo esigeva e altrimenti, se appena possibile, tradotti con equivalenti latini (tecnica del calco). In ogni modo, questo determinò un progressivo allontanamento fra la lingua scritta e la lingua parlata e se, com’è ovvio, non mancarono relazioni e influssi fra l’una e l’altra varietà, la lingua scritta rimase per secoli relativamente stabile nella sua fissità, estranea all’evoluzione e ai cambiamenti che si andavano svolgendo nel latino parlato.

Tra la lingua scritta che si propone fini artistici e la lingua parlata (o volgare) sta la varietà intermedia della lingua comune, con l’eventuale sua articolazione in lingue speciali (la lingua giuridica, la lingua della scienza, la lingua dell’agricoltura e così via), caratterizzate dalla presenza di termini specifici, intesi correttamente da una piccola cerchia di specialisti. E anche nel latino parlato si potranno distinguere diverse varietà: il sermo familiaris (la conversazione colta), il sermo vulgaris (il latino parlato dalla gente comune), il sermo plebeius, con l’eventuale ulteriore accentuazione in senso plebeo del sermo castrensis, la lingua dei militari. Alla varietà più alta del latino parlato, la cosiddetta lingua dell’uso corrente, è dedicata la celebre monografia di J.B. Hofmann (Die lateinische Umgangssprache), che, ad oltre tre quarti di secolo dalla prima edizione, conserva pressoché intatto il suo valore ed è oggi disponibile anche in traduzione italiana (2).

L’interazione fra le diverse varietà linguistiche è continua: vuoi per difetto (iscrizioni ufficiali che denunciano nella scelta di vocaboli o desinenze la scarsa cultura di chi li ha redatti) vuoi per scelta (le rifrazioni, per usare il vocabolo di Hofmann, della lingua parlata sulla lingua scritta: si pensi soltanto alla presenza di sermo castrensis in Catullo).

Ma quanto sappiamo noi del latino non classico? Il limite più grande contro cui ci si imbatte nello studio del latino parlato è costituito dal fatto che tutta la documentazione latina è scritta, e la lingua scritta, anche là dove per scelta tende a rappresentare in modo diretto la lingua colloquiale (Petronio, per fare un nome), non sarà mai riflesso immediato e totale del parlato. Per conoscere il latino parlato dobbiamo dunque ricorrere a documenti che comportano comunque uno scarto rispetto ad esso: le nostre fonti sono costituite dagli autori che per ragioni espressive o di imitazione si accostano alla lingua parlata (ad esempio Plauto), dalle epigrafi, soprattutto le meno impegnative, dai grammatici, soprattutto quando condannano forme proprie della lingua parlata contrapponendole alle forma corretta, dalle continuazioni romanze, che talora ci rimandano a forme sicuramente esistite nella lingua parlata, ma non documentate da nessun testo (ad es. it. alzare, fr. hausser, sp. alzar, che ci obbligano a ricostruire un lat. volgare *altiare, mai attestato). Né va dimenticata l’esistenza di varietà locali: il latino certo non era parlato allo stesso modo a Roma, in Spagna, in Gallia e così via: Gerolamo ci informa di come “ipsa Latinitas et regione quotidie mutetur et tempore” (3). In realtà i tentativi di afferrare nei testi una più o meno marcata coloritura locale hanno dato scarso esito: tanto la Patavinitas di Livio quanto l’Africitas degli autori africani sono per noi fantasmi più che realtà afferrabili. In conclusione, noi siamo in grado di elencare una quantità non trascurabile di elementi disparati che tuttavia, considerati i limiti della documentazione, difficilmente si saldano in un sistema coerente, che permetta uno studio sincronico: un tentativo importante di ricostruire in modo organico e coerente il latino parlato dell’età imperiale è quello di G. Bonfante, la cui tesi di fondo è che a quest’epoca si parlasse una lingua che presentava, soprattutto nella fonetica e nel lessico, moltissimi dei tratti che oggi ritroviamo in italiano .

(1) … neque solum rusticam asperitatem, sed etiam peregrinam insolentiam fugere discamus (Cic., de orat., III 42).

(2) La lingua d’uso latina, Bologna, Pàtron 1985.

(3) In Gal. II 3 (PL 26, 357 A).

Nuova Secondaria, 15 gennaio 1996, pag. 62

Con l’espressione “lingua d’uso” si rende normalmente la parola tedesca Umgangssprache, introdotta dal letterato e poeta G. A. Bürger nel 1794. Il contenuto esatto del termine è difficile da precisare ed è variato nel tempo: all’inizio indicava semplicemente la lingua parlata in opposizione alla lingua scritta, e la fortuna della parola è proporzionale all’interesse crescente con cui la linguistica, dopo essersi concentrata quasi esclusivamente sulle lingue letterarie, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento si fa attenta alla lingua parlata e alla comunicazione orale. In séguito il concetto di “lingua d’uso” viene ulteriormente segmentato, ed essa si contrappone non solo alla lingua scritta, ma anche alla lingua popolare meno elevata. Per restare al latino, con Umgangssprache si fa riferimento al parlato delle classi colte, il sermo familiaris in quanto diverso dal latino parlato dal popolo (sermo plebeius).

Per la lingua d’uso latina è fondamentale il volume di J. B. Hofmann Lateinische Umgangssprache apparso nel 1926 (19503): provano l’interesse del libro, anche a distanza di decenni, le molte traduzioni, fra cui l’italiana (a cura di L. Riccotilli, Bologna, Pàtron, 19852). Alla lettura di questo libro sparisce immediatamente l’impressione (condivisa, ahimè, anche da qualche docente) di un latino lingua paludata e accademica, e si vede come esso si piegava con naturalezza ad essere strumento per la conversazione normale tra persone vive e desiderose di comunicare, né più né meno di qualunque altra lingua, antica o moderna.

La principale difficoltà dell’indagine sulla lingua latina dell’uso è rappresentata naturalmente dal fatto che gli elementi costitutivi del parlato si devono cogliere all’interno di testi scritti: alcuni di questi (commedie, lettere, ecc.) possono avvicinarsi al parlato, altri (il Satyricon di Petronio p.es.) si propongono di rappresentarlo, ma la distanza che separa la parola scritta dalla parola parlata non è colmabile, e pertanto le nostre conoscenze sono sempre un po’ precarie. Tra le caratteristiche della lingua d’uso va segnalata innanzitutto la sua carica affettiva, e di conseguenza la presenza di interiezioni o interrogazioni (ad es. me caecum qui haec ante non viderim Cic., Att. X 10, 1), le frequenti ripetizioni e le ridondanze, la forte spinta verso la frase brachilogica (ad es. iamne autem ut soles? “sei già [noioso] come al solito?” Pl., Truc. 695): è notevole la tendenza ad espressioni estreme, così come in italiano non ci accontentiamo di dire “è bello”, ma tendiamo a dire “è magnifico” o, nello stile più colloquiale, “è un mito”: p.es. Cic., Att. IV 17, 5 moriar, si quidquam fieri potest elegantius o IV 8, 1 nihil quietius, nihil alsius, nihil amoenius. Per accentuare l’enfasi si usano avverbi come mirifice o horribiliter, e accanto a multum sta il colloquiale insanum (estur insanum bene “si mangia bene da matti”, Pl., Mil. 24). Si usa nihil, nullus, numquam per il semplice non; i grecismi sono assai più frequenti che nella lingua scritta.

Altra caratteristica è la tendenza a scomporre la frase in parti brachilogiche embrionali separate da pause: per dirla con Hofmann, «la singola frase sottoposta all’azione delle brusche scosse affettive viene squarciata e atomizzata nelle sue parti» (p. 249): p.es. cupit credo triumphare Cic., Att. I 20, 5. Il tema della proposizione è collocato all’inizio, con l’eventuale rinvio in seconda sede della congiunzione o del pronome che dovrebbe introdurre la subordinata: Cic., Att. XIII 18 vides, propinquitas quid habeat. Nota Hofmann che in due diverse lettere ad Attico (XIII 3 e XIII 15) ricorre una frase quasi identica: Attica mea, obsecro te, quid agit? e quid agit, obsecro te, Attica nostra? Nel secondo caso si ha la collocazione normale, mentre nel primo la collocazione delle parole e l’uso di mea rivela una maggiore carica di affettività. L’asindeto è frequentissimo, e poco rilievo ha in genere l’ipotassi.

Nella tendenza generale all’economia rientra l’utilizzazione intensiva di verbi di valore generale come facere, dare, esse: Cic., Att. I 7, 1 apud matrem recte est. I pronomi dimostrativi sostituiscono il nome degli oggetti: in frasi come haec hinc propere amolimini (Pl., Most. 391) l’indicazione deve essere accompagnata da una mimica che il testo scritto è in grado solo di suggerire. Il risparmio coinvolge spesso elementi che il contesto permette di sottintendere: Cic., Att. VI 2, 6 In Ciliciam cogitabam “pensavo di andare in Cilicia” e, più vigoroso, Cic., Att. XIII 40, 1 Itaque nuntiat Brutus, illum ad bonos viros? sed ubi eos? “e così dice Bruto che quello vuole rientrare tra i moderati? e dove li troverà?”

L’individuazione dei tratti comuni della lingua parlata consente anche una valutazione meno approssimativa delle scelte stilistiche di molti autori, e permette di cogliere caratteristiche del parlato anche in testi di massimo impegno. Nell’Eneide (II 670), nella fase concitata che precede la decisione di Enea di fuggire, il discorso del protagonista termina con le parole Numquam omnes hodie moriemur inulti: l’uso di numquam per non e soprattutto di hodie col valore non di avverbio temporale, bensì di semplice asseverativo prossimo a hercle («non tempus significat, sed iracundam eloquentiam» nota un commentatore antico), è tipico della lingua familiare.

Nuova Secondaria, 15 ottobre 1994, pag. 69

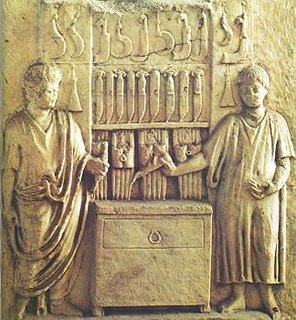

Se lo studio liceale del latino non mira solamente ad avviare alla conoscenza di testi rappresentativi per contenuto di pensiero e valori formali, ma si propone anche di far conoscere allo studente la cultura antica in tutte le sue sfaccettature, dovrebbe trovare uno spazio, per quanto piccolo e limitato, anche la lettura dei testi epigrafici. Parliamo qui delle iscrizioni unicamente dal punto di vista linguistico e letterario, prescindendo dal loro valore di documento storico, spesso utile integrazione di dati che le altre fonti ci presentano in modo parziale o confuso.

L’interesse della lettura di testi epigrafici è duplice. Da una parte il latino delle epigrafi, generalmente più libero e più vicino alla lingua parlata e meno condizionato dalle esigenze puristiche e di perfezione formale che presiedono alla stesura dei testi letterari, ci presenta quasi dal vivo l’affermarsi di innovazioni linguistiche proprie dell’evoluzione romanza permettendoci di datare l’inizio dei mutamenti. Sappiamo così che, ad esempio, nel I sec. d.C. i dittonghi ae, oe erano pronunziati correntemente e, ovvero che attorno al 450 in Italia c era già pronunziata palatale dinanzi a vocale della serie anteriore (e, i): leggiamo infatti intzitamento in un’iscrizione di quest’epoca rinvenuta ad Ariccia. Dallo studio del materiale epigrafico ricaviamo che in Italia la pronunzia volgare del latino dell’età imperiale presenta tratti che in modo sorprendente l’avvicinano alla pronunzia italiana attuale (per esempio nel venir meno delle occlusive finali: canta e ama per cantat e amat, o nell’assimilazione di nessi come ps e cs, pt e ct in ss, tt: issu in luogo di ipsum), o che il sistema della flessione nominale mostrava i primi segni di collasso di fronte all’imporsi del sintagma preposizione + sostantivo, o altro ancora.

Ma non minore è l’interesse di natura culturale. Facciamo riferimento a due raccolte di recente pubblicazione e facilmente reperibili: Iscrizioni funerarie romane, a cura di L. Storoni Mazzolani (Milano, Rizzoli, 1991) e Graffiti latini. Scrivere sui muri a Roma antica, di L. Canali e G. Cavallo (Milano, Bompiani, 1991). Scrive il Cavallo nell’introduzione a quest’ultimo volume (pag. 11) che “dietro i graffiti si intravede un mondo brulicante e colorato”, e che i riferimenti al quotidiano rivelano una “ridda di contenuti” quanto mai varia, così come diversissimo è il livello di cultura e la competenza linguistica di chi produce questi testi. Ma quando dall’effimero (propaganda elettorale, sospiri e pene d’amore, elogi ai vip del tempo) si passa, con molta gradualità, a testi più impegnativi per il contenuto e la destinazione, allora diviene sensibile il tentativo di adeguarsi ai modelli del latino più elevato, facendone proprie le caratteristiche e le possibilità espressive, pur nell’incertezza di esiti che comportano spesso scelte fono-morfologiche o sintattiche estranee (e talora addirittura contrarie) alla tradizione ciceroniana o virgiliana. Gli epigrammi funerari ci mettono di fronte a personaggi di condizione sociale non elevata (per la maggior parte le iscrizioni tombali di Roma sono di schiavi o di liberti) che mostrano una conoscenza notevole della produzione letteraria “colta”: ma non soltanto sono interessanti i riecheggiamenti dei poeti più svariati: spesso percepiamo sullo sfondo grandi trasformazioni storiche o ideali, col diffondersi di idee e di correnti di pensiero che oltrepassano i limiti della stretta cerchia dei letterati di professione.

Una lettura (beninteso senza eccessi) di testi epigrafici potrà, in conclusione, essere di conforto per l’allievo. Gli rivelerà come i testi proposti dal manuale letterario non siano frutto di personaggi isolati da un contesto, bensì rappresentino, con superiore pienezza e capacità espressiva, tensioni e ideali condivisi dalla società del tempo. D’altro canto l’allievo coglierà nell’uso quotidiano di parlanti nativi quella variegata e complessa realtà linguistica che è il latino: non un’entità astratta formata da una filza di regole disarticolate, immotivate, immutabili, bensì un sistema che presenta nell’uso varietà differenti in armonia con le finalità espressive del parlante. Si avverte come sia nitido lo stacco fra lingua parlata e scritta, e come quest’ultima rappresenti un codice a cui è necessario rapportarsi nella produzione di testi che si propongono di veicolare messaggi destinati a durare nel tempo: un codice però sufficientemente noto e diffuso e, pur con fatica e inevitabili approssimazioni, inteso e praticato anche da persone di condizione sociale e culturale non elevata.

Nuova Secondaria, 15 novembre 1994, pag. 69

Si è accennato al riecheggiamento di motivi letterari in carmi epigrafici. Diamo qui qualche esempio sommario di quest’affermazione. Un’iscrizione del IV sec. (CLE 1979 Bücheler) trovata a Roma nei pressi della via Salaria e per vari indizi ritenuta proveniente da ambiente cristiano, si apre con queste parole: “Heu, cui miseram linquis, karissime coniunx? | quid sine te dulce rear, quid amabile credam? | cui vitam servo, quod non sequor, improbe, funus?” Palese reminiscenza delle parole con cui Didone apostrofa Enea nel momento in cui questi la avverte della sua intenzione di partire: “heu cui me moribundam deseris, hospes?” (En. IV 323), e allo stesso passaggio si rifà l’improbe del v. 3: lo ritroviamo in En. IV 386 egualmente collocato nella quinta sede dell’esametro: “dabis, improbe, poenas“. Ma il possesso di riferimenti letterari (si moti anche l’uso del poetico linquis per il più comune relinquis) non mette lo scrivente al riparo dalle incertezze metriche: sia nel primo sia nel secondo esametro manca mezzo piede.

Una lapide di epoca augustea recentemente rinvenuta a Roma (in Iscrizioni funerarie romane, a cura di L. Storoni Mazzolani, Milano, Rizzoli, 1991, n. XXIV) ci propone il seguente epigramma: “Flevi, Martha, tuos extremo tempore casus | ossaque composui. Pignus amoris habes“: oltre alla perfetta fattura metrica del distico, espressioni come flere casus e pignus amoris denunciano reminiscenze letterarie (rispettivamente Ovidio, Amores I 12, 1 e Virgilio, En. V 538). Eppure sia il dedicatario sia la defunta sono persone di condizione servile: Nebullus Marthae conservae.

Un altro personaggio, Domizio Tiras, nell’epigrafe funerarie della figlia (op. cit. n. LXXXI = CLE 1490) riprende con commossa partecipazione una metafora consueta nella letteratura, quella che paragona le vicende della vita al ciclo perenne delle natura: anche qui un distico elegiaco, con l’esametro metricamente scorretto: “Quo modo mala in arbore pendunt, sic corpora nostra: | aut matura cadunt aut cito acerva ruunt“. In acerva si ha un fenomeno linguistico largamente documentato in epigrafi imperiali, il betacismo, per cui b assume una pronunzia fricativa v e si confonde con u semivocalica, che nel frattempo aveva assunto la medesima pronunzia: il fenomeno ha lasciato ampie tracce in spagnolo (boda ‘nozze’ da vota).

La sorella di Decimo Terenzio Genziano, importante personaggio dell’età traianea che ricoperse cariche politiche e militari e si segnalò nelle campagne partiche, fa incidere il nome di questi su una piramide egiziana (op. cit. n. LXXVI = CLE 270): “Vidi pyramidas sine te, dulcissime frater, | et tibi quod potui, lacrimas hic maesta profudi | et nostri memorem luctus hanc scalpo querelam. | Sic nomen Decimi Gentiani pyramide alta | pontificis comitiquis tuis, Traiane, triumphis, | lustra[que] sex intra censoris consulis exst[et]”: se il v. 2 si rifà a Ovidio (Fasti V 472) e il 3 ad Orazio (Odi III 11, 51 s.) e nel v. 5 è rilevante l’allitterazione tuis Traiane triumphis, tutto il carme meriterebbe di essere accostato, per la somiglianza della situazione e per la tensione espressiva che trascende il carattere occasionale dell’epigrafe, al c. 101 di Catullo.

Ma spesso è l’effimero a prevalere, e allora la reminiscenza letteraria si risolve in scherzo: come quello di un lavandaio di Pompei, che scrive sui muri della sua bottega: “Fullones ululamque cano, non arma virumque” (CLE 1936: la civetta, ulula, è il simbolo di Minerva artigiana); o il don giovanni di provincia, dai gusti aristocratici e un po’ tirchio, che ci ha lasciato questo distico (CLE 940): “Omnia formonsis cupio donare puellis | sed mihi de populo nulla puella placet” (noteremo l’uso di formosus, scritto qui erroneamente con –ns-: usato soprattutto per indicare bellezza fisica – basti per tutti il rinvio a Catullo c. 86 – è termine di un registro linguistico parlato, ma scelto, collocandosi a metà fra pulcher e bellus: la parola è rimasta nelle zone marginali del mondo neolatino, l’iberica e la balcanica, che spesso nel lessico si rifanno a un uso linguistico più scelto di quello rimasto in Italia e in Gallia): il breve carme ha il sapore di una risata, sul tipo del “torrei le donne giovani e leggiadre” di Cecco Angiolieri. Maggior tenerezza in questo distico di un innamorato che ritiene la sua ragazza splendida come la Venere di Apelle (CLE 2057, Pompei): “Si quis non vidit Venerem quam pinxit Apelles, | pupa mea aspiciat: talis et illa nitet” (pupa mea per pupam meam: la caduta di –m finale è largamente attestata nelle iscrizioni di Pompei: pupa è fortemente affettivo: ‘la mia bambina’: un’altra iscrizione pompeiana, espressione di una latinità più bassa, inizia con: pupa, que bela is “bimba, che sei bella”). E c’è chi, in una lingua più raffinata, si mostra preoccupato di tutto questo gran scrivere sui muri e lo dice con un distico scherzoso (CIL IV 1904): “Admiror, pariens, te non cecidisse ruinis, | qui tot scriptorum taedia sustineas

Nuova Secondaria, 15 febbraio 1996, pag. 66

È prassi profondamente radicata nella didattica del latino quella di proporre tra i primi testi di lettura, non appena gli allievi sono in grado di seguire un semplice passo di prosa, i Vangeli. Tale scelta sembra produttiva e condivisibile non solo per ragioni di ordine linguistico: i Vangeli costituiscono un testo ormai estraneo all’orizzonte culturale di molti giovani, ed è colpa grave della scuola italiana quella di non dare spazio, in nessun ordine di scuola e in nessuna disciplina, a una seria lettura della Bibbia, quasi che essa non costituisse uno dei pilastri della cultura occidentale e non fosse essa stessa un testo di altissimo valore letterario, e come se fosse possibile accostare i documenti delle letterature e delle arti europee senza conoscerla.

Dal punto di vista linguistico i Vangeli si presentano come un testo accessibile: specialmente i passi narrativi hanno una sintassi semplice, e almeno per quanto riguarda la comprensione strettamente letterale non dànno adito in genere a difficoltà gravi. Diverso il discorso per altri libri del Nuovo Testamento, che possono presentare difficoltà concettuali tali da sconsigliarne la lettura ai «tirones». Non sono però inopportune alcune premesse. In certe antologie traspare l’idea che questa lettura sia un ripiego, in mancanza di meglio e col rammarico di non poter ancora accostarsi a testi di latino “vero”. L’osservazione, in sé legittima, di una diversità fra latino dei Vangeli e latino ciceroniano non dovrebbe contenere nessuna connotazione negativa: quello dei Vangeli non è un “brutto latino”, ma un latino che appartiene a un registro diverso, più prossimo alla lingua popolare e parlata, e che, sia pure attraverso la mediazione degli originali greci, risente di influssi semitici. Si potrebbe rovesciare il pregiudizio negativo e dire che è la prosa dei Vangeli ad essere vicina al latino “vero”, quello dell’uso vivo, più della prosa d’arte, che col suo ricorso all’ipotassi, col richiamo a ideali di eleganza e concinnitas, con la sua rigorosa selezione puristica rappresenta il momento finale di un lungo processo di elaborazione e un sostanziale allontamento dalla lingua dell’uso. Se il periodare complesso è creazione originale di Atene e Roma trasmessa poi alla prosa europea, i Vangeli ci offrono un modello in parte estraneo rispetto a questa linea, e mostrano come si possano raggiungere momenti di tensione narrativa e concettuale elevata pur senza rifarsi ai modelli della prosa d’arte greca o romana.

Sarebbe scorretto accentuare il carattere basso del latino dei Vangeli e ingenuo addebitare a una presunta scarsa cultura di chi li ha scritti o tradotti l’appartenenza di questi a un registro linguistico diverso da quello della prosa d’arte.

Certo questo discorso non vale per la traduzione. Gerolamo, autore colto, in possesso di uno stile elegante e raffinato, sarebbe stato benissimo capace, se l’avesse voluto, di adeguare i Vangeli ai canoni della prosa d’arte: se non lo fece, fu per una scelta precisa. Sarebbe interessante, e sicuramente efficace nel quadro di un insegnamento linguistico non frettoloso, istituire un confronto (anche di poche righe) fra la prosa dei Vangeli e la prosa di altri testi di Gerolamo: la differenza balzerebbe agli occhi. Mentre quasi tutti i libri del Vecchio Testamento furono ritradotti direttamente dagli originali (ebraici, aramaici o greci), Gerolamo non ritenne necessario dare una traduzione nuova dei Vangeli, bensì sottopose a revisione accurata le versioni circolanti (la cosiddetta Vetus Latina), eliminando scorrettezze linguistiche e migliorando l’aspetto formale. L’obiettivo principale di Gerolamo però non era tanto la revisione stilistica delle versioni, quanto l’assicurare una piena rispondenza fra traduzione e originale anche attraverso un controllo critico del testo greco utilizzato: la traduzione della Bibbia doveva essere precisa e aderente all’originale, ma soprattutto riflettere un testo corretto, non sfigurato da lezioni inattendibili o secondarie: a quest’opera impegnativa Gerolamo dedicò più di venti anni, e il suo modo di procedere (esposto nella lettera a Pammachio, scritta anche per difendersi dalle critiche che gli erano state rivolte [1]) è rigoroso.

Poste queste premesse, i Vangeli risultano un testo ideale, che risponde alle più diverse istanze didattiche. Da una parte abbiamo, come detto, una prosa semplice e facilmente leggibile, dall’altra la revisione gerolamiana è garanzia della correttezza e della pulizia della lingua che abbiamo di fronte. Non è un caso se la versione latina della Bibbia rivista o rifatta da Gerolamo, pur con le inevitabili imprecisioni o difetti, è divenuta la Vulgata, che ha eliminato le altre preesistenti versioni e si è imposta come la versione ufficiale della Chiesa occidentale. Sulle peculiarità linguistiche dei Vangeli torneremo più diffusamente in un successivo intervento.

(1) L’ep. XLIX (Apologeticum ad Pammachium) è facilmente accessibile nell’edizione antologica delle lettere di Gerolamo curata da C. Moreschini e con traduzione di R. Palla (Milano, Rizzoli, BUR, 1989, pp. 264-335).

Nuova Secondaria, 15 giugno 1996, pag. 92

Un particolare che balza immediatamente agli occhi, nella lettura dei Vangeli, è l’uso molto largo di proposizioni introdotte da quod o quia (talora anche quoniam), laddove nell’uso classico si avrebbero delle infinitive: videns quod sapienter respondisset dixit illi (Mc. 12, 34); scimus quia a Deo venisti (Io. 3, 2); nolite putare quoniam veni solvere legem (Mt. 5, 17). La preferenza per le proposizioni esplicite corrisponde a un’evoluzione che appare sempre più intensa nei testi. Ad es. il tipo scio quod (con l’indicativo o il congiuntivo ), compare con frequenza sempre maggiore a partire da Petronio e nell’età imperiale ha un discreto rilievo anche in testi di prosa impegnata: scio quod nulla communio luci et tenebris sit (Gerol., ep. XI 1); credimus et tenemus et fideliter praedicamus quod pater genuerit Verbum (Agost., de civ. Dei XI 24) .

In sostanza, la Vulgata presenta un costrutto che si è già imposto nella lingua dell’uso e sta entrando in modo prepotente nella lingua letteraria. La stessa osservazione può essere estesa a gran parte della sintassi: non vi è, si può dire, costruzione che non si trovi comunque in autori precedenti. Ad esempio l’uso del proibitivo col congiuntivo presente (che coesiste comunque col perfetto: Mc. 10, 19 ne adulteres, ne occidas, ne fureris, ne falsum testimonium dixeris, ne fraudem feceris), pur appartenendo a un registro più colloquiale, ha dietro le spalle una lunga tradizione letteraria. Per contro vengono evitate costruzioni che, pur avendo già attestazioni nella lingua scritta, sono ritenute scorrette o eccessivamente volgari: è il caso dell’infinito preceduto da preposizione, che ricorre in Tertulliano (propter … videre ac videri) e nella Vetus Latina (Io. 6, 52 dare ad manducare), ma viene eliminato nella Vulgata (dare ad manducandum).

Anche molte scelte lessicali riflettono evoluzioni che si andavano affermando nella lingua dell’epoca: ad es. la presenza di manducare (Io. 6, 58 qui manducat hunc panem) attesta la decadenza di edo. L’uso di crescere, a fronte della quasi completa scomparsa di augere (solamente il composto adaugeo in Lc. 17, 5 adauge nobis fidem), mostra la vitalità del primo rispetto al secondo. Lo stesso vale per quomodo nel senso di ‘come’ (Io. 14, 27 non, quomodo mundus dat, ego do vobis) o di quando nel senso di cum. La presenza di grecismi in numero apparentemente superiore al consueto (angelus, parabola, propheta, synagoga, cathedra, baptizare, ecc.) è un altro tratto che avvicina lo stile dei Vangeli alla lingua parlata, meno condizionata da esigenze puristiche rispetto alla lingua letteraria. Ma in conclusione, per tutti questi aspetti la lingua dei Vangeli non si scosta granché dal latino del suo tempo. Trascuriamo per il momento i problemi, molto complessi, riguardanti i tecnicismi cristiani, ripromettendoci di esaminare in altra circostanza il complesso problema del “latino cristiano”.

Elemento caratteristico è invece la presenza di numerosi semitismi, sia pure mediati attraverso la redazione originale greca. Il presentarsi di brevi periodi introdotti da et, spesso con ordine di parole verbo – soggetto – oggetto – elementi accessori (p.es. Lc. 2, 41 et ibant parentes eius per omnes annos in Hierusalem) denunzia l’influsso della sintassi semitica. Semitismi si colgono nella presenza di prestiti (amen, sabbatum, pascha) o di calchi (ad es. debitum nel senso di ‘peccato’: Mt. 6, 12 dimitte nobis debita nostra). Citiamo ancora alcune fra le particolarità morfosintatiche più vistose: l’uso del positivo invece del comparativo (Mc. 9, 45 bonum est tibi claudum introire in vitam aeternam, quam duos pedes habentem mitti in gehennam); il secondo termine di paragone con ab (Lc. 19, 14 descendit hic iustificatus in domum suam ab illo [‘più di quello’, cioè del fariseo]); in + abl. con valore strumentale (Mt. 4, 4 = Lc. 4, 4 non in pane solo vivet homo); l’uso di factum est seguito da una proposizione coordinata con et (Lc. 5, 17 et factum est in una dierum et ipse sedebat docens), o addirittura per asindeto (Mc. 1, 9 et factum est in diebus illis venit Iesus), costruzione quest’ultima non ammessa dall’uso ebraico, ma introdotta in greco con la versione dei Settanta; i pleonasmi dei verbi di dire che introducono discorsi diretti o indiretti, riflesso di un’analoga costruzione semitica (Lc. 20, 2 aiunt dicentes ad illum); l’uso di participi (o di sostantivi astratti) corradicali del verbo principale, riflesso del cosiddetto infinito assoluto semitico che conferisce enfasi all’espressio-ne (Mt. 13, 14 auditu audietis et non intellegetis, et videntes videbitis et non videbitis); i frequenti scambi dei tempi, non di rado usati con valore sensibilmente diverso da quello usuale. Qualche volta nell’originale greco l’influsso semitico si coglie in misura più cruda che nella versione latina, nella quale si tiene conto maggiormente delle esigenze stilistiche e morfosintattiche della lingua d’arrivo: basti l’esempio di Apoc. 4, 9-10, ove i futuri del greco sono correttamente resi in latino con imperfetti (cum darent … procidebant).

Nuova Secondaria, 15 giugno 1997, pag. 65, col titolo Nei Vangeli

Tra le molte possibilità che il testo evangelico offre, ne segnaliamo ancora una, che proponiamo come possibile percorso di unità didattica nelle classi del triennio ove vi sia un insegnamento di greco. La presenza di più versioni antiche a fronte del medesimo originale greco permette agli allievi due ordini di considerazioni: l’enucleazione di differenze sintattiche fra lingua greca e latina e il riscontro in latino di varietà linguistiche più o meno elevate, con l’eventuale ulteriore verifica della continuità storica nella nostra lingua degli elementi individuati come volgari. Tentiamo, attraverso un paio di esempi, di spiegarci meglio e premettiamo che, senza entrare nel merito di questioni complicatissime su cui esiste una bibliografia sterminata, ci accontenteremo di assumere l’esistenza di due versioni principali, tra loro indipendenti, che precedono la Vulgata (l’Afra e l’Itala) e la dipendenza della Vulgata dalla seconda di queste. Come strumento di lavoro consigliamo il manuale, ricco di notizie e facilmente accessibile, di A. Ceresa-Gastaldo, Il latino delle antiche versioni bibliche (Roma, Ed. Studium, 1975), ove sono recati e analizzati vari passi del Nuovo e Antico Testamento nel testo originale e nelle diverse versioni antiche; ad esso si può affiancare il bel libro di E. Valgiglio, Le antiche versioni latine del Nuovo Testamento (Napoli, Koinonia, 1985), che offre un ampio esame linguistico delle versioni pregerolamiane.

In Io. 2, 13 l’Itala ha ascendit Iesus in Hierosolymis: si nota sia l’uso di premettere in ai nomi di città sia la confusione fra nozione di stato e di moto a luogo: entrambe le tendenze hanno riscontro, e si sono imposte, nelle lingue romanze (l’it. in Gerusalemme può esprimere sia il moto sia lo stato): la Vulgata ha ascendit Hierosolyma Iesus.

Parimenti in Io. 20, 27 l’Afra ha adfers [indicativo in luogo dell’imperativo] manum tuam et mitte in latere meo, mentre e l’Itala e la Vulgata hanno adfer manum tuam et mitte in latus meum.

L’esame di Mc. 14, 35 mostra la difficoltà di rendere in latino il participio aoristo greco: l’assenza dell’aoristo e l’uso più limitato dei participi in latino rispetto al greco obbliga gli interpreti a soluzioni che presentano comunque degli inconvenienti. Il comportamento delle tre versioni è di volta in volta diverso: l’Afra coordina il participio al verbo finito (processit pusillum et cecidit), l’Itala si avvale di un participio presente (adcedens paulum procidit), la Vulgata fa corrispondere al participio greco una proposizione subordinata esplicita (cum processisset paululum, cecidit). Subito dopo (v. 40) il problema si ripresenta: il comportamento delle due versioni pregerolamiane è analogo (et venit et invenit illos l’Afra; et veniens invenit eos l’Itala), mentre è diverso il comportamento della Vulgata, che può avvalersi qui di una forma participiale che pare più aderente alla forma greca (et reversus denuo, invenit eos); si osserverà anche che Gerolamo è l’unico dei tre a riprendere con denuo il pálin dell’originale, tralasciato dai precedenti interpreti. Ne emerge immediatamente sia lo scrupolo di precisione di Gerolamo (che sottolinea nella lettera a Pammachio la necessità di conservare fedelmente ogni particolarità del testo sacro, in cui tutto, compreso l’ordine delle parole, è mistero) sia la sua attenzione nel valutare gli strumenti espressivi che la lingua latina gli mette a disposizione e la loro adeguatezza alla resa del greco.

In Io. 20, 29 il perfetto gr. pepísteukas è reso con un presente dall’Afra (credis) e un perfetto (credidisti) dall’Itala e dalla Vulgata, che hanno meglio percepito il valore aspettuale della forma latina e la sua sostanziale corrispondenza con la forma greca. Subito dopo, dove l’originale ha due participi aoristi sostantivati (idóntes … pisteúsantes), l’Afra rende sorprendentemente il secondo con un futuro (beati qui non viderunt et credent), mentre l’Itala e la Vulgata mantengono il parallelismo (beati qui non viderunt et crediderunt).

Numerosi i casi in cui la Vulgata elimina scorrettezze morfosintattiche ravvisabili in una o in entrambe le versioni precedenti: p. es. Mc. 14, 39 l’infinito finale delle versioni antiche (abit adorare l’Afra e abiit orare l’Itala) non trova corrispondenza nella Vulgata che ha abiens oravit. In Lc. 18, 13 leggiamo percutebat nell’Afra e regolarmente percutiebat nelle rimanenti versioni; in Io. 20, 26 leggiamo ienuis clausis nell’Afra e ianuis clusis (it. chiuso!) nell’i: solamente Gerolamo ha il corretto ianuis clausis. Per contro in Lc. 18, 9 la Vulgata ha il grecismo parabolam istam, dove le restanti versioni hanno il termine schiettamente latino similitudinem istam: segno evidente che ormai gr. parabolé aveva assunto un contenuto tecnico preciso che il corrispondente latino non era in grado di comunicare in modo adeguato.

Le osservazioni che si possono ricavare, come si vede, sono numerosissime: sta solo alla fantasia del docente approfondire, rielaborare, proseguire gli spunti qui offerti.

Nuova Secondaria, 15 febbraio 2001, pag. 88-89

Anche in latino esistevano linguaggi settoriali, funzionali cioè alla comunicazione di contenuti molto specifici in un ambito preciso. Caratteristica dei linguaggi settoriali è di essere carichi di tecnicismi e tendenzialmente chiusi: preoccupazione fondamentale del parlante è di rendere la propria comunicazione concisa ed efficace, evitando giri di parole inutili e ambiguità pericolose; peraltro l’inevitabile interazione con la lingua comune fa sì che termini o modi di dire propri del linguaggio settoriale si affermino anche in un ambito più generale.

Un accenno all’esistenza di lingue settoriali in latino non dovrebbe mancare, anche se certo lo studio del latino tecnico non può essere fine a sé stesso. Anni fa erano diffuse nel liceo scientifico antologie di testi di prosa scientifica, in quanto si riteneva che una scelta siffatta corrispondesse meglio all’identità di questo indirizzo di studi: questo modo di procedere si è rivelato errato ed è stato quasi abbandonato negli anni successivi. Da una parte, infatti, non si capisce perché proprio nello studio del latino il liceo scientifico dovrebbe affermare una vocazione specifica che non risulta neppure presa in considerazione in altre discipline di area umanistica come la storia o la filosofia; in secondo luogo, nell’esiguità di tempo a disposizione per la lettura non è coerente valorizzare Vitruvio o Columella a scapito di prosatori culturalmente più significativi come Tacito o Seneca. Poste queste premesse, un’incursione in qualche linguaggio settoriale, limitata alla lettura intelligente di qualche brano di versione, è ipotesi da non scartare . L’esempio che proponiamo è quello della medicina, e l’opera a cui facciamo riferimento è quella di Celso, autore ben rappresentato nelle antologie di versioni, e addirittura prescelto per il brano della maturità magistrale in anni recenti: ma senza un richiamo almeno iniziale al linguaggio della medicina non si potrebbero affrontare, per esempio, il finale di Lucrezio o tante pagine di Seneca in cui viene istituito e perseguito con descrizioni realistiche il paragone tra malattie del corpo e dell’anima. Noteremo innanzitutto nella lingua di Celso un carattere meno lontano dalla lingua dell’uso parlato di quanto avvenga nella prosa letteraria: p.es. ricorre l’uso di si per introdurre l’interrogativa indiretta o di cum con l’ablativo per esprimere il mezzo. Lo sforzo di comunicare con precisione porta a mettere sullo sfondo altre preoccupazioni stilistiche: da qui l’impressione di trascuratezza che si avverte. La presenza di grecismi è significativa (glaucoma, collyrium, emplastrum, dyspepsia, ecc.): poiché sempre nei linguaggi settoriali sono presenti termini stranieri che provengono dalle lingue che hanno goduto di particolare prestigio nell’ambito particolare (si pensi al francese nella moda, all’italiano nella musica, all’inglese nello sport o nell’informatica), risulta chiara la dipendenza di Roma dalla Grecia nell’arte medica, a lungo studiata e praticata da greci, spesso di condizione servile. I tecnicismi possono presentarsi in due modi: o come termini di uso limitato, propri di quel determinato linguaggio settoriale, o come termini della lingua comune usati con un significato particolare. Esempi del secondo tipo sono ad es. loci (per indicare parti del corpo) o causa (per indicare la malattia), quest’ultimo ellissi (fenomeno frequente nelle lingue tecniche) da causa morbi: a questo valore tecnico di causa si riallaccia il derivato causarius, la persona facilmente soggetta a malattie (analoga la derivazione di it. cagionevole da cagione ‘causa’). In fracta o contusa usati isolatamente si dovrà sottintendere membra: l’uso ripetuto di aggettivi o participi sostantivati è caratteristica notevole del linguaggio medico.

L’esempio che proponiamo è quello della medicina, e l’opera a cui facciamo riferimento è quella di Celso, autore ben rappresentato nelle antologie di versioni, e addirittura prescelto per il brano della maturità magistrale in anni recenti: ma senza un richiamo almeno iniziale al linguaggio della medicina non si potrebbero affrontare, per esempio, il finale di Lucrezio o tante pagine di Seneca in cui viene istituito e perseguito con descrizioni realistiche il paragone tra malattie del corpo e dell’anima. Noteremo innanzitutto nella lingua di Celso un carattere meno lontano dalla lingua dell’uso parlato di quanto avvenga nella prosa letteraria: p.es. ricorre l’uso di si per introdurre l’interrogativa indiretta o di cum con l’ablativo per esprimere il mezzo. Lo sforzo di comunicare con precisione porta a mettere sullo sfondo altre preoccupazioni stilistiche: da qui l’impressione di trascuratezza che si avverte. La presenza di grecismi è significativa (glaucoma, collyrium, emplastrum, dyspepsia, ecc.): poiché sempre nei linguaggi settoriali sono presenti termini stranieri che provengono dalle lingue che hanno goduto di particolare prestigio nell’ambito particolare (si pensi al francese nella moda, all’italiano nella musica, all’inglese nello sport o nell’informatica), risulta chiara la dipendenza di Roma dalla Grecia nell’arte medica, a lungo studiata e praticata da greci, spesso di condizione servile. I tecnicismi possono presentarsi in due modi: o come termini di uso limitato, propri di quel determinato linguaggio settoriale, o come termini della lingua comune usati con un significato particolare. Esempi del secondo tipo sono ad es. loci (per indicare parti del corpo) o causa (per indicare la malattia), quest’ultimo ellissi (fenomeno frequente nelle lingue tecniche) da causa morbi: a questo valore tecnico di causa si riallaccia il derivato causarius, la persona facilmente soggetta a malattie (analoga la derivazione di it. cagionevole da cagione ‘causa’). In fracta o contusa usati isolatamente si dovrà sottintendere membra: l’uso ripetuto di aggettivi o participi sostantivati è caratteristica notevole del linguaggio medico.

Altro carattere comune delle lingue settoriali è il ricorso a metafore. L’esatto significato originario e l’etimologia di ieiunus ci sfuggono: forse la parola indicava in origine i campi aridi e poco produttivi in opposizione a umidus. Nella medicina la coppia ieiunus : umidus viene ripresa con valore diverso: ieiunus è il corpo smagrito per mancanza di cibi o liquidi, e si oppone a umidus ‘linfatico’. In séguito ieiunus viene a indicare la persona che non ha ingerito cibi, e in questo senso il termine passa alla lingua comune, ove è proseguito fino ai nostri giorni ad es. nel franc. jeûne o nell’ital. digiuno (attraverso una fase intermedia non documentata *gigiuno). Partendo dal valore di ‘affamato’ o ‘assetato’ la parola assume sfumature nuove: ad es. in contesti astratti vale ‘gretto, povero, limitato’, con implicazioni etiche o intellettuali (animus ieiunus, mens ieiuna). Con ulteriore estensione della metafora, ieiunus entra in un diverso linguaggio settoriale, quello dell’oratoria, dove espressioni come oratio ieiuna o orator ieiunus indicano il carattere disadorno di un testo o di un oratore.

LATINO: VARIETA’ DIACRONICHE

Nuova Secondaria, 15 aprile 1993, pag. 67 La tesi di Bonfante, citata nella precedente nota, secondo cui già nell’età imperiale si sarebbe parlata una lingua con molti dei tratti che caratterizzano l’italiano, non ha trovato concordi gli studiosi. Quando si è cominciato a parlare italiano, quando si è cessato di parlare latino? Quando, in una parola, è morto il latino? Domande non semplici, a cui è impossibile dare risposte precise, e che hanno visto diverse soluzioni a seconda degli elementi che si sono presi in considerazione o privilegiati: e in sostanza domande irrilevanti: ponendo l’accento più sulla continuità che sulla frattura, si potrebbe rispondere che mai si è cessato di parlare latino, perché le attuali lingue romanze non sono altro che la forma assunta dal latino parlato nel nostro tempo e nei vari paesi, senza che vi sia stata mai un’interruzione nella vicenda linguistica. Allora la domanda da porre è piuttosto un’altra: quando il latino scritto e il latino parlato hanno cessato di essere due varietà di un medesimo sistema linguistico? Sarebbe vano tentare una risposta fondandosi solo sui fatti linguistici: il problema va posto innanzitutto su basi culturali: la decadenza, e la successiva morte, del latino procede parallelamente al trapasso dalla civiltà antica verso la civiltà medievale, con un’evoluzione graduale, più veloce in certi secoli, più lenta in altri. A fronte di una relativa conservatività della lingua scritta sta il rapido e continuo irrompere di parole e costruzioni nuove nella lingua parlata: col passare dei secoli, la distanza fra le due varietà si accresce, nonostante che a partire dal V secolo il disgregarsi dell’unità politica (e quindi il cessare della funzione unificatrice, anche dal punto di vista linguistico, di Roma) e la minor attrattiva che esercitano i classici pagani consentano anche alla lingua scritta di adeguarsi almeno in parte all’evoluzione della lingua parlata, assimilandone le novità. Col divaricarsi della forbice, nel momento in cui le due varietà divengono due sistemi nettamente differenziati, non solo cessa ogni possibilità di naturale dialettica da parte della lingua scritta sulla parlata e viceversa, ma, poco o tanto, lingua scritta e parlata divengono reciprocamente incomprensibili, se non si ha una specifica preparazione (1). (1) Così come oggi una persona greca di media cultura non è in grado di leggere una pagina di Lisia o Demostene, benché la lingua che egli parla e quella dell’autore classico si chiamino entrambe greco: nonostante la continuità dell’evoluzione, lingua antica, lingua moderna scritta e lingua popolare reappresentano ormai realtà fortemente differenziate, vasi incomunicanti fra loro, se non si ha una preparazione specifica. |

Nuova Secondaria, 15 aprile 1993, pag. 67

Quello del latino medievale è un caso singolare. L. Bieler lo definisce “una lingua senza popolo”, rilevando l’unicità di questa caratteristica: “Le lingue del mondo, sia antiche sia moderne, sono per definizione parlate e capite da numerosi individui che non le hanno come lingue madri: ma esse, altrettanto per definizione, sono anche le lingue parlate di determinati popoli” (1). Il latino medievale non pare adattarsi alla definizione né di lingua viva né di lingua morta: “la lingua di una tradizione” la chiama R. Meister: “né una lingua nazionale né una lingua universale. […] Non è esclusivamente lingua della Chiesa, né la lingua di una classe. E’ una lingua senza comunità linguistica, e tuttavia non una lingua morta. Il latino medievale è la lingua di una comunione di idee” (2).

Quest’impostazione del problema è suggestiva. Che il latino medievale non sia da considerare una lingua morta è provato da molte considerazioni. E’ vero che nel Medioevo non ha parlanti nativi: ma, pur appresa nella scuola, è una lingua largamente praticata in numerosi ambiti sociali: le modalità di apprendimento del latino nel Medioevo e la sua diffusione non sono granché dissimili da quelle dell’italiano del Sette-Ottocento, definito polemicamente e provocatoriamente “lingua morta” da Carlo Gozzi e Foscolo (3). Il carattere di lingua viva del latino medievale è riconoscibile non tanto o non soltanto, come è stato detto, dalla presenza di componimenti poetici, perché l’ispirazione poetica può rendere vivo qualunque materiale (i componimenti latini di Pascoli sono poesia vera, e ciò non toglie che a quell’epoca il latino sia una lingua morta). Più che dall’esistenza di componimenti poetici, la vitalità della lingua è mostrata dalla sua capacità di dar vita e adattarsi a ritmi e regole prosodiche nuove, differenti da quelle della poesia classica legate a condizioni di pronunzia ormai desuete (si pensi agli esametri rimati del Ruodlieb). Ancora, a rendere vivo il latino medievale è la varietà delle sue espressioni: una lingua rimane viva finché esiste una interazione fra la norma (la “langue”) e il suo concreto attuarsi nella “parole” e, nel medesimo tempo, finché la “langue” può essere plasmata secondo le esigenze espressive degli autori. Tutto questo è vero per il latino medievale: la gamma delle varietà in cui la lingua si modella è pari al numero degli autori che la usano. La prosa, più o meno corretta a seconda della cultura dei vari autori, si rifà ai modelli latini tardi, sottolineando così la continuità di questa lingua rispetto al passato da cui muove i suoi passi.

La definizione del latino medievale come “lingua senza popolo” lascia perplessi, e sottende un’idea sostanzialmente romantica e inattuale di popolo. Il latino medievale è la lingua del popolo cristiano dell’Europa occidentale e centrale, che nell’uso di esso trova lo strumento per cementare un’unità culturale in via di formazione che trascende la diversità delle vicende etnico-culturali e linguistiche anteriori all’incontro di popoli latini, celtici, germanici, slavi, ugro-finnici e altro ancora. E’ vero che il latino non fu solo la lingua della Chiesa, ma è anche vero che la Chiesa cattolica si servì del latino come di un patrimonio proprio ed esclusivo, così che, come ha mostrato in un bel volume V. Coletti, l’equazione volgare = (potenzialmente) eretico venne a lungo accredita: non era possibile un insegnamento dottrinale alternativo a quello della Chiesa cattolica se non in una lingua diversa dal latino: patrimonio culturale latino e ortodossia cattolica costituivano un binomio indissolubile (4).

Perché e come il latino divenne una lingua morta? Morì di morte naturale o fu ucciso? L’una cosa e l’altra, scrive M. Van Uytfange (5). L’ abbandono del latino è sintomo insieme di una crisi e di un consolidamento: la crisi di un modello culturale che faceva del Cristianesimo il perno di ogni momento della vita, e il consolidamento di una unità culturale ormai sufficientemente solida per permettersi di esprimersi in lingue, la cui struttura mostravano comunque ampiamente un lungo sforzo di adeguamento ai modelli latini. Nel momento in cui l’occhio e il cuore sono rivolti non più a Cristo, bensì ai valori pagani, il latino medievale viene giudicato barbarie: paradossalmente, lo sforzo degli umanisti di ripristinare lo stile ciceroniano suona come una condanna a morte del latino: in luogo del fluire incessante e vario della vita, la rigidità del cadavere: l’uso del latino riformato potrà proseguire in determinati ambiti scientifici anche per secoli (si trovano opere di linguistica o matematica scritte in latino ancora nel secolo XIX), ma si tratta di una lingua ormai convenzionale, il cui carattere stanco e artificioso appare immediatamente. egli parla e quella dell’autore classico si chiamino entrambe greco: nonostante la continuità dell’evoluzione, lingua antica, lingua moderna scritta e lingua popolare rappresentano ormai realtà fortemente differenziate, vasi incomunicanti fra loro, se non si ha una preparazione specifica.

(1) L. Bieler, Das Mittellatein als Sprachproblem, “Lexis” vol. 2 (1949), pag. 98-104.

(2) R. Meister, Latein als Traditionssprache, in Liber Floridus, Festschrift Paul Lehmann, 1950.

(3) Sulla questione cfr. T. De Mauro, Storia linguistica dell’Italia unita, Roma-Bari 19842, in particolare i capitoli primo e secondo.

(4) Cfr. V. Coletti, Parole dal Pulpito, Casale Monferrato 1986.

(5) M. Van Uytfange, Après les “morts” successives du latin: quelques réflexions sur son avenir, in Hommages à Jozef Veremans, Bruxelles 1986, pag. 328-354.

Nuova Secondaria, 15 gennaio 1995, pag. 56-57

Dopo cinque anni di insegnamento liceale, lo studente potrebbe non aver mai sentito nominare Paolo Diacono: si ricorderà del suo nome al massimo qualche studente particolarmente attento, per l’uso che ne fa, come fonte storica per l’Adelchi, Manzoni. Eppure i motivi che consiglierebbero di dare a Paolo Diacono almeno un minimo di spazio sono più di uno.

Innanzitutto quest’autore si colloca in un’epoca di crepuscolo, nella quale lo sguardo è comunque ancora fisso ai grandi valori del passato. Paolo Diacono è un nobile longobardo: ma la contrapposizione fra germanico e latino non è vissuta in lui come una contraddizione: fra mondo romano e mondo longobardo vi è coesione, non rottura, e il periodo longobardo è percepito come il prolungamento di quello romano, al punto da riscrivere Eutropio portando il racconto dei fatti fino alla sua epoca. Ha appreso il latino nella scuola, e lo usa come fosse la sua prima lingua, spingendosi fino a riassumere una delle più erudite e complesse opere di lessicografia dell’antichità, il De verborum significatione di Pompeo Festo. Non per questo viene meno in lui l’orgoglio dell’appartenenza alla gente longobarda: semplicemente, l’essere e il parlare longobardo sono il particolare, mentre il pensiero e la lingua di Roma offrono un respiro universale.

La sua Historia Langobardorum (1) è un documento molto interessante di prosa latina tarda: se paragonata ad altri documenti coevi di minore impegno, risalta la sua grande pulizia formale. Questo non elimina la presenza, rispetto alla morfologia e alla sintassi ciceroniana, di discordanze, che spesso documentano non tanto la negligenza di copisti che avrebbero travisato e involgarito il dettato dell’autore, quanto il carattere vivo di una lingua che, pur assumendo i grandi modelli del passato come punto di riferimento costante per un’espressione piena e articolata del pensiero, non rifiuta di adeguarsi alla rapida evoluzione del parlato. In Paolo Diacono l’adeguamento è comunque moderato, e, laddove forme del latino classico sono completamente uscite dall’uso, si ricorre per sostituirle non già alla forma volgare corrente, bensì a un’altra forma classica: ad esempio, in luogo dell’ormai debole ire, le cui forme monosillabiche sono all’epoca desuete, non si usano generalmente i volgari ambulare e vadere, bensì pergere; in luogo del disusato edere non si usa comedere (prevalente nella latinità iberica) o manducare (prevalente in Gallia e in Italia), bensì vesci. Si legga la presentazione di Liutprando (VI 58), per avere un’idea della sua prosa:

Fuit autem vir multae sapientiae, consilio sagax, pius admodum et pacis amator, belli praepotens, delinquentibus clemens, castus, pudicus, orator pervigil, elemosinis largus, litterarum quidem ignarus, sed philosophis aequandus, nutritor gentis, legum augmentator.

L’ossatura del periodo, con parallelismi, chiasmi, eleganti variazioni, la scelta dei vocaboli, tutto il modo di procedere insomma denuncia evidente il richiamo ai modelli classici: ma gli elementi caratteristici della latinità tarda si presentano in modo prepotente: un grecismo come elemosinis (nel latino tardo l’influsso greco è assai più forte che nella lingua classica), nomi in –tor (formazione particolarmente amata dal latino tardo) come amator e soprattutto nutritor, augmentator, o ancora un termine come pervigil, che la prosa postclassica (a partire da Apuleio) accoglie dalla poesia. Ma l’ossatura fondamentale della lingua è quella classica. Secondo L.J.Engels, che ha operato uno spoglio minuto del lessico di Paolo Diacono, gli elementi comunque classificabili come tardi costituiscono appena il 12,6% del totale, ed è significativo, in questo storico di madre lingua germanica, che mentre i grecismi hanno un discreto rilievo, i germanismi (limitati comunque a termini tecnici insostituibili) sono presenti nella proporzione di appena lo 0,6%. La conclusione è che “il latino di Paolo Diacono è il latino letterario. Non è una lingua artificiale («Kunstsprache»). Contiene un elemento artificiale: il mantenimento delle regole classiche, trasmesse dalla scuola; ma vi si aggiunge un elemento vivo, vale a dire l’applicazione di queste regole antiche ai materiali linguistici dell’epoca”. Le porte verso il nuovo sono aperte: ma il manifestarsi completo del nuovo non può avvenire che attraverso un’equilibrata valorizzazione dell’antico.

(1) Vi sono attualmente a disposizione almeno tre edizioni con testo e traduzione a fronte, tuute facilmente accessibili e affidabili: quella di Lidia Capo nella Collezione Valla (ed. Mondadori) e quelle economiche nella TEA (cur. E. Bartolini) e nella BUR (trad. e note di A.Zanella, introd. di B.Luiselli).

Nuova Secondaria, 15 aprile 1995, pag. 66

Non usa più, nei manuali attualmente in circolazione, dividere lo svolgimento della letteratura latina in età dai colori via via più spenti e di materiale sempre meno pregiato (aurea, argentea, bronzea, ferrea), che suggeriscono, se non un minor vigore dello spirito umano in determinate epoche, quanto meno una minore propensione a dedicarsi agli studi letterari quando contingenti situazioni storiche e culturali portano a coltivare attività diverse dalla letteratura e dal pensiero. Ma anche se la classificazione tradizionale è stata abbandonata, ne rimangono, quanto meno nell’inconscio collettivo, le tracce: alcune epoche sono considerate senz’altro superiori ad altre (e non è un giudizio basato sulla produttività, che sarebbe legittimato se non altro da ragioni statistiche, ma proprio sul valore): le epoche considerate meno nobili sono anche, per diretta conseguenza, meno degne di interesse e di studio. Chi ha esperienza di esami di maturità sa che, nelle classi terminali, difficilmente ci si può aspettare uno studio letterario che oltrepassi cronologicamente Tacito: in casi rari e fortunati si arriva fino ad Apuleio, che rimane nella gran maggioranza dei casi il limite estremo e invalicabile: in parte obiettive ragioni di tempo, in parte un giudizio sommario di condanna porta ad eliminare ciò che viene dopo: e poco importa che i secoli successivi annoverino personaggi come Ambrogio o Agostino. Occorre aggiungere che spesso anche l’insegnamento della filosofia è condotto in modo da arrivare al termine del primo anno alle scuole ellenistiche e da riprendere al secondo anno col Rinascimento: il risultato è che, mentre lo studio della storia fa emergere una continuità ininterrotta, lo studio della cultura letteraria e del pensiero presentano uno iato lungo un millennio, e proprio quel millennio che determina la storia e la cultura dell’Europa odierna.

A fare le spese di questo è in particolar modo la poesia. L’ approccio ai prosatori è consentito anche per vie diverse da quelle dell'”ora di letteratura”: attraverso le versioni o le verifiche linguistiche, per esempio. Inoltre la poesia è sottoposta ad un’azione di censura più radicale: alla prosa si riconosce quanto meno l’interesse di una testimonianza culturale che consiglia l’esame dei testi: per la poesia un argomento del genere non sarebbe valido: non per nulla mostrano maggior resistenza quei testi di poesia che per contenuto e stile si avvicinano maggiormente alla prosa e quindi vengono letti non in grazia del loro valore poetico bensì per motivi schiettamente contenutistici (è il caso di Persio e Giovenale, per fare dei nomi). Come conseguenza di tutto questo, chi esce dal liceo ha l’impressione che fra l’età augustea e la scuola siciliana non vi sia alcun testo poetico degno di lettura. La fragilità di una simile impostazione balza agli occhi. Non vorremmo però nemmeno che si arrivasse a un capovolgimento della situazione, con un appiattimento che costituirebbe l’esatto opposto di una svalutazione generalizzata e irragionevole e darebbe adito ad un errore esattamente antitetico al precedente, ma altrettanto grave. Altro è Virgilio, altro è Silio Italico: nessuna persona dotata di buon senso penserebbe di sostituire il primo col secondo. Vorremmo solo che alla poesia della latinità imperiale, tarda e medievale venisse accordata un’attenzione almeno pari a quella di cui godono tanti minori o minimi della letteratura italiana, che pure trovano spazio nell’insegnamento letterario.

Poiché conosciamo i condizionamenti e le limitazioni a cui è soggetto lo studio della letteratura nel triennio, suggeriremo qui una traccia di lavoro facilmente percorribile che utilizza strumenti molto semplici e di facile reperimento.

La Collezione di poesia dell’editore Einaudi contiene una breve antologia, curata da Carlo Carena, intitolata Poeti latini della decadenza (Torino 1988): gli autori compresi vanno dal secondo secolo (e precisamente dall’età di Adriano: i poëtae novelli si propongono come momento di rottura di una continuità culturale) fino al quinto: l’ultimo autore rappresentato è Draconzio, con cui “si può ben chiudere il capitolo della poesia latina pagana e interrompere il suo crepuscolo” (pag. XVI). In quasi ideale continuità con questa breve antologia si può considerare la recente raccolta Poesia latina medievale, curata da Gianna Gardenal (con la collaborazione di studiosi illustri) ed uscita nella collana Oscar Mondadori classici (Milano 1993). Gli autori raccolti spaziano da Paolo Diacono (VIII secolo) fino a Jacopone da Todi (morto nel 1306): giungiamo così fino a un periodo in cui il sopravvento della poesia in volgare è ormai solidamente affermato, e lo studio della letteratura latina si salda con lo studio della letteratura italiana. Entrambi i testi si prestano in modo favorevole a un’utilizzazione didattica: la scelta privilegia in entrambi passi brevi e di senso compiuto, le traduzioni a fronte hanno una loro densità letteraria che ne rende più gradevole la lettura e in entrambi si trova quell’insieme di notizie introduttive e di note che agevolano l’affronto del testo senza eccessivi appesantimenti. Il carattere delle due antologie rende possibile l’individuazione di alcune piste di lettura che, una volta presentate attraverso una breve esemplificazione, si potranno poi affidare agli allievi per un completamento e un eventuale approfondimento nella lettura domestica. Esamineremo in prossimi interventi alcuni di questi possibili percorsi.

Nuova Secondaria, 15 marzo 2002, pag. 66

Una pista di lettura facile da seguire e immediatamente produttiva, per chi utilizza l’antologia di poeti latini della decadenza che abbiamo nominato nel nostro precedente intervento (1), è quella che rileva il tenace attaccamento a Roma da parte dei letterati dell’età imperiale, letterati che, lo si tenga sempre nella dovuta considerazione, sono per la maggior parte cresciuti e vissuti alla periferia dell’impero. Si legga ad esempio nel brano di Claudio Claudiano riportato nell’antologia e tratto dal De consulatu Stilichonis, il lungo elogio di Roma (2). La lettura è tanto più impressionante, se si tien conto del fatto che queste parole furono scritte l’anno 400, quando la potenza politica di Roma doveva essere poco più di un ricordo e lo stesso impero d’occidente si avviava rapidamente e inesorabilmente a una fine non indolore. Ma non è tanto il giudizio politico ad animare la voce del poeta (ché altrimenti le sue parole suonerebbero vuote e retoriche: e le si possono mettere a confronto con le pagine del De civitate dei agostiniano, ove la consapevolezza della caducità dell’opera umana conferisce ben altro taglio e ben altro peso alla considerazione in chiave politica e teologica degli avvenimenti contemporanei): Claudiano afferma piuttosto con orgoglio la piena e compiuta realizzazione di un progetto di natura culturale che ha portato all’affermazione di una civiltà: “Haec est in gremium victos quae sola recepit | humanumque genus communi nomine fovit, | matris, non dominae ritu, civesque vocavit | quos domuit nexuque pio longinqua revinxit”. Ancora più marcata l’esaltazione di questa opera unificatrice nel noto passo del De reditu suo di Rutilio Namaziano, anch’esso riportato nell’antologia (3): qui l’affermazione è ancor più significativa, perché dall’insieme del poemetto aleggia una sensazione di squallore e di desolazione, soprattutto negli insistiti accenni a illustri città ormai abbandonate e a luoghi abbandonati e malsani. Non è neppure da sottovalutare il limite di questo atteggiamento: un tenace attaccamento ai riti del paganesimo ormai moribondo (si veda in Rutilio la nostalgica descrizione degli antichi riti in onore di Osiride), e il rifiuto pieno di livore di culture diverse da quella romana, come appare dalla violenta e sgradevole invettiva di Rutilio contro i giudei. Da un punto di vista letterario questo atteggiamento si esprime con la ripresa di tematiche mitologiche ormai lontane dalla sensibilità comune, con la conseguente creazione di poemetti di fattura accurata, ma sostanzialmente vuoti di contenuto e di afflato poetico. In sostanza, il tono poetico è stanco e ripetitivo quando l’autore si cimenta con tematiche di natura epica, sia nella forma più ampia del poema sia nel componimento più breve dell’epillio: lo si rileverà, facendo sempre riferimento a brani contenuti nell’antologia citata, sia dai passi del De raptu Proserpinae di Claudiano (4) sia da altri componimenti di minor valore e notorietà come il Concubitus Martis et Veneris di Reposiano (5): si potranno trovare qua e là occasionalmente dei momenti di vera poesia (si veda nel De raptu Proserpinae la descrizione dell’alba sul mare [6]), ma si tratta di evenienze tutto sommato rare.

Diverso il discorso quando si ha a che fare con componimenti di minor impegno o di natura personale: per limitarci a un solo esempio, meriterebbe considerazione la Mosella di Ausonio: accanto a qualche lungaggine e a qualche eccessiva enfasi, si hanno momenti di sincera commozione, e il preziosismo linguistico rende la descrizione efficace e nitida, dando adito anche a soluzioni stilistiche ed espressive sicuramente interessanti: ma soprattutto, vi si sentono gli echi di una civiltà in profonda trasformazione. Cristiano, sia pure convertito in tarda età e forse mai fervente, fu Ausonio, così come fu cristiano (e vescovo di Arvernia) un altro degli autori menzionati nell’antologia, Sidonio Apollinare: potrebbe essere interessante notare come la poesia cristiana si avvalse di moduli stilistici nati nella tradizione pagana per esprimere contenuti nuovi: il materiale offerto dall’antologia è però troppo limitato per affrontare un tema del genere, la cui importanza risulta peraltro evidente, e che sarà bene rinviare ad altra occasione.

(1) Poeti latini della decadenza a cura di Carlo Carena, Torino, Einaudi 1988

(2) Op. cit., pag. 96-99 (si tratta dei vv. 130 e ss. del poemetto).

(3) Pag. 114-115.

(4) Per un ulteriore approfondimento l’allievo ha a disposizione una comoda edizione, con traduzione a fronte, del De raptu Proserpinae di Claudiano (a cura di F. Serpa, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1981).

(5) L’antologia offre una cinquantina di versi di questo poemetto (sui 182 complessivi): si potrebbe mettere a confronto la grazia un po’esangue e leziosa della descrizione col proemio del De rerum natura lucreziano, ove la tematica degli amori di Marte e Venere, comunque convenzionale e non priva di leziosità, è piegata a una problematica ben diversa, ovvero, per chi ha la possibilità di accedere direttamente al testo greco, con la fonte ultima del passo nell’Odissea (VIII 266 ss.), ove si troveranno ben diversa sobrietà e capacità evocativa nella dichiarata ironia della descrizione.

(6) Si tratta dei versi II 1-3, pag. 108-109 dell’antologia.

Nuova Secondaria, 15 aprile 2002, pag. 60

Anche il secondo degli strumenti indicati nei nostri precedenti interventi (1) si presta ad essere affrontato secondo il taglio già enunciato. Balza immediatamente agli occhi, appena si apre il volume, la presenza di svariati nomi di origine germanica e di personaggi provenienti dal nord, fino dall’Irlanda e dalla Scozia. Con la caduta dell’impero romano, il baricentro si è spostato da Roma e dal mediterraneo verso l’Europa centro-settentrionale: è in circostanze del genere che si avverte come la nascita dell’Europa moderna affondi le sue radici nella cultura classica, a cui il Cristianesimo ha aggiunto nuova linfa di vitalità e di contenuti. Cambia il paesaggio: prevalgono i freddi nordici, e il rigore dell’inverno è descritto vivacemente nel contrasto di Alcuino (pag. 15) e percepito in tutta la sua durezza da Valafrido Strabone, che così si lamenta nel suo canto d’esilio: “Frigus invasit grave nuditatem, | non calent palmae, pedibus retracta | stat cutis, vultus hiemem pavescit | valde severam. | In domo frigus patior nivale, | non iuvat cerni gelidum cubile, | nec foris lectove calens repertam | prendo quietem” (pag. 50, vv. 13-20). Cambiano i gusti: per placare la sete non c’è più solo il vino, ma compare anche la birra leggera (cacavis), di sapore sgradevole e apportatrice di malinconia (“crudelis bestia … nec gustu facilis, nulli potabilis ipsa … laetitiam removet tristitiamque gerit“: Sedulio Scoto, pag. 62) Cambiano i personaggi: non sono più le figure dei miti ad essere protagoniste, bensì Sant’Orsola o la Vergine Maria, e l’argomento dei carmi trae spunto da episodi biblici (p. es. pag. 152, il lamento di Israele per Sansone scritto da Abelardo). Cambiano le forme metriche: accanto agli esametri, ai distici elegiaci, ad altri metri della tradizione classica si trovano forme completamente nuove, versi rimati, sequenze intervallate da ritornelli.

Ma, al di là di questo, si avverte ben preciso il senso di una continuità: la fede cristiana non impedisce, ad esempio, di richiamare le figure della mitologia pagana, o di attribuire al Dio cristiano o a Cristo stesso epiteti precedentemente attribuiti a Giove (“Christi pietas tonantis” in Valafrido Strabone, pag. 54): un esempio cospicuo di questo tendenziale sincretismo culturale, che non mette comunque mai in dubbio l’adesione al messaggio cristiano, si può leggere nel breve componimento anonimo tratto dai Carmina Cantabrigensia (riportato a pag. 106), in cui il destinatario del brano (pederotico!) è paragonato a Venere, e sul suo viaggio è invocata la protezione delle Parche, di Nettuno e di Teti, oltreché, beninteso, quella di Dio (“archos te protegat, qui stellas et polum | fecit et maria condidit et solum“).

Ma pur nella ricchezza di contenuti nuovi, sono le forme e le modalità espressive precedentemente elaborate dal mondo romano a farsi continuamente sentire. Alcuino di York lamenta che si sia allontanato dalla sua scuola un giovane discepolo, chiamato “il cuculo”: i Versus de cuculo (pag. 12-15) hanno la forma dell’ecloga virgiliana, e al giovane stesso viene conferito il nome convenzionale di Dafni; non diverso è l’atteggiamento del carme in cui Primavera e Inverno espongono alternativamente i loro pregi in un dialogo esametrico nel quale ogni battuta dei due dialoganti consta di tre versi (“adlusit terno modulamine versus“): convenzionale la scena dei pastori, che a primavera scendono dai monti per celebrare il cuculo, convenzionali i nomi dei due pastori (il giovane Dafni e l’anziano Palemone), mentre nella chiusa, col vibrato invito al cuculo perché ritorni, riecheggia trasfigurato il motivo già menzionato nel carme precedente.

Proporre la lettura di questi brani non è solamente un obbligo che discende da un elementare senso di giustizia nei confronti di un’epoca ingiustamente censurata. Si suole parlare di decadenza (ed è termine del tutto improprio se applicato alla letteratura) o quanto meno di transizione, dando a questo termine una valenza negativa (qualcosa di mediocre fra un positivo precedente e un positivo successivo). In realtà si dovrebbe parlare di continuità. Proporre questi testi (con ovvio senso della misura e sempre pronti a valutare obiettivamente e serenamente il diverso valore poetico dei vari brani) significa allargare l’orizzonte culturale dei ragazzi, mostrare come un tenue filo, comunque mai interrotto, colleghi l’esperienza letteraria antica con la nostra, così che lo stesso mutare degli scenari storici e linguistici costituisce non il dato primario, bensì un evento tutto sommato contingente e accidentale all’interno di un prolungarsi ininterrotto di motivi poetici e di modalità espressive che, in una cangiante varietà e in un continuo ricrearsi e riflettersi, collegano l’antica Roma (e, più a monte, la Grecia, che dell’esperienza romana fu modello e ispiratrice) alla nostra cultura europea ed occidentale.

(1) Poesia latina medievale, a cura di Gianna Gardenal, Milano, Mondadori (Collana Oscar Classici), 1993.

LATINO: VARIETA’ DIATOPICHE

Nuova Secondaria, 15 ottobre 1998, pag. 74-75

Nell’insegnamento del latino aspetti linguistici e culturali sono correlati: non è possibile un insegnamento della lingua che prescinda dall’aspetto culturale né un insegnamento della civiltà romana che trascuri l’importanza della lingua; se il primo sarebbe sterile, il secondo sarebbe monco, se non altro perché la lingua è essa stessa parte integrante di una cultura e veicolo essenziale del suo mondo di valori. Quanto l’affermazione di principio è ovvia, tanto il suo tradursi nella pratica presenta aspetti delicati: negli anni iniziali la lingua ha un peso predominante, col rischio di mettere troppo sullo sfondo l’aspetto culturale. Ma già all’inizio il momento dell’apprendimento lessicale permette di allargare la prospettiva avviando l’allievo a una prima percezione del mondo valoriale latino e richiamando a fatti storici e culturali di un certo spessore. La pista di lavoro che qui suggeriamo, oltre a dare del mondo romano un’immagine un po’ diversa da quella di molti manuali di storia, consente anche un lavoro interdisciplinare tra latino e lingua straniera.